La presente investigación aborda el IPC (Índice de Predisposición Crimiátrica) como herramienta para detectar la latencia estructural del daño ético previo al delito. Frente a modelos centrados en la conducta consumada, el IPC permite explorar la arquitectura volitiva interna del sujeto. Este índice se fundamenta en la crimiatría, entendida como ciencia del daño psicoético. Desde la conciencia estructural, se propone medir intencionalidad y evaluación ética. Así, el IPC ofrece una vía técnica para prevenir la criminogénesis antes de su manifestación delictiva.

Contenidos

- 1 Índice de Predisposición Crimiátrica (IPC)

- 2 Fundamento Teórico Del IPC

- 3 COMPONENTES DEL IPC

- 4 Ponderación de factores (ρ₁ y ρ₂)

- 5 Casos de aplicación del IPC

- 6 Relación con el modelo estructural de la conciencia

- 7 Conclusiones

- 8 Bibliografía en formato APA (7ª Edición)

Índice de Predisposición Crimiátrica (IPC)

¿Qué es el IPC y su papel dentro de la Crimiatría?

El Índice de Predisposición Crimiátrica (IPC) es una herramienta conceptual diseñada para estimar la activación psicoética interna que antecede a la conducta antisocial. No se limita a cuantificar impulsos o conductas observables, sino que evalúa la predisposición estructural latente que puede desembocar en crimia. Su objetivo es identificar el momento en que una pulsión interna, aún no ejecutada, adquiere configuración activa en el sujeto.

A diferencia de los modelos etiológicos clásicos, centrados en factores sociales o biológicos (Glueck & Glueck, 1950; Moffitt, 1993), el IPC ofrece un enfoque centrado en la estructura ética interna, una línea que ha sido poco explorada salvo en enfoques como el de la psicología moral (Rest, 1986) o la neuroética conductual (Greene, 2008).

Este instrumento se articula en torno a dos coordenadas clave:

- I (Intencionalidad): el grado en que el sujeto se orienta voluntariamente hacia la acción dañina.

- E (Evaluación ética): la valoración interna del acto en términos de legitimidad o transgresión moral.

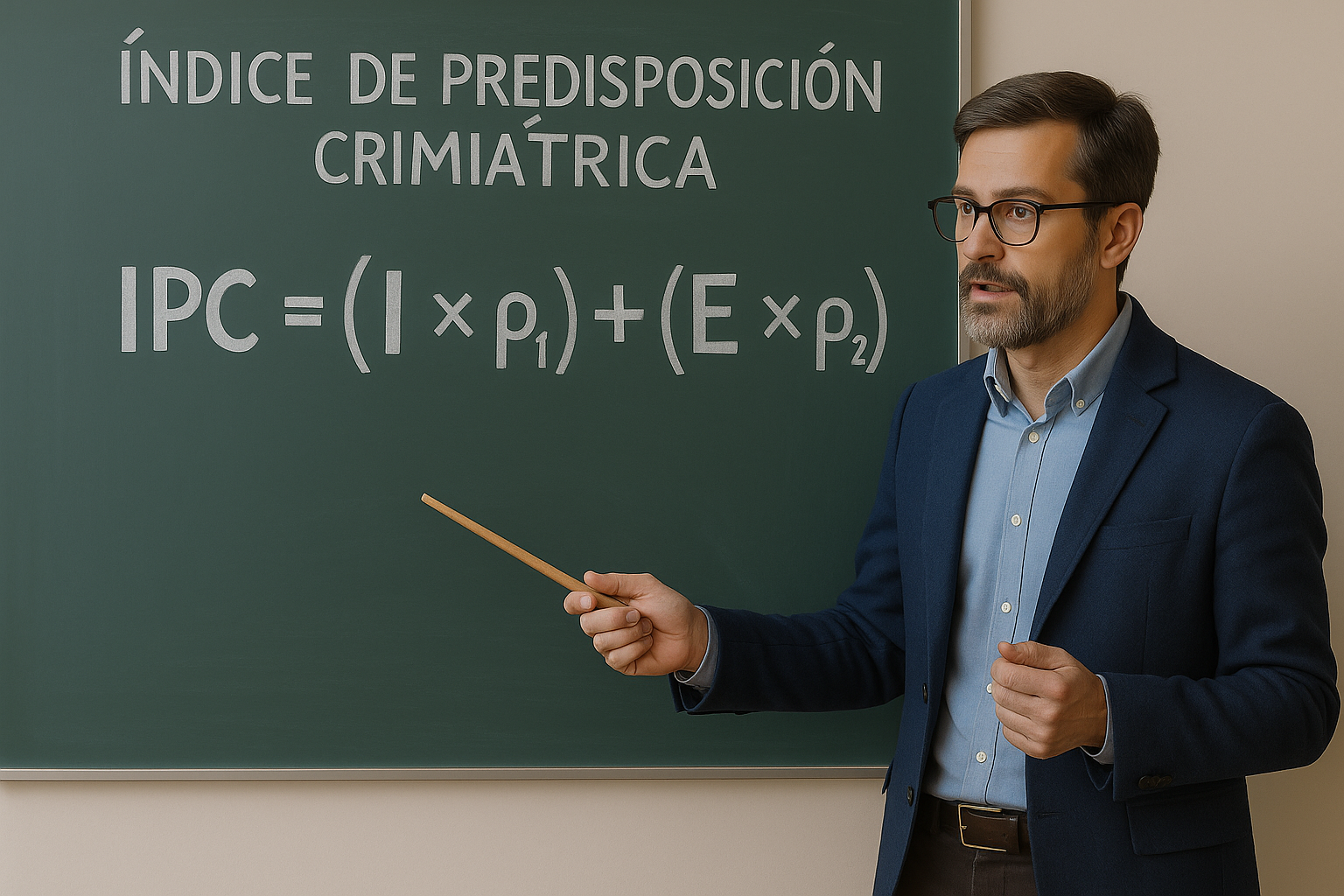

Ambos factores se integran en la siguiente fórmula:

IPC = (I × ρ₁) + (E × ρ₂)

Donde ρ₁ y ρ₂ son coeficientes de ponderación variables, que permiten ajustar el modelo según el enfoque: clínico, preventivo o criminológico.

El valor añadido del IPC está en su capacidad de detectar predisposición estructural antes del acto, anticipándose así a la manifestación conductual. Esta capacidad lo convierte en el instrumento diagnóstico principal de la Crimiatría, una disciplina orientada no solo al estudio del delito, sino al análisis de la génesis biopsicoética del daño.

En este sentido, se distingue de los enfoques de riesgo convencional o de perfilación forense, al integrar variables internas vinculadas a la estructura moral del sujeto (Cima, Tonnaer & Hauser, 2010).

La propuesta permite, además, articular el análisis con otros conceptos propios de la Crimiatría como la crimiogénesis paídica o la paidotoxía crimiática, que no tienen antecedentes directos en la literatura, pero encuentran ecos parciales en enfoques que vinculan la socialización desviada con la génesis de esquemas morales anómalos (Bandura, 1991; Hare, 1993; Farrington, 2005).

Por tanto, el IPC no es simplemente un medidor de riesgo, sino un instrumento de lectura estructural de la conciencia crimiática, que permite comprender cómo se organiza la predisposición antes del daño.

Relación con el modelo estructural de la conciencia

El Índice de Predisposición Crimiática se articula funcionalmente con el modelo estructural de la conciencia propuesto por la Crimiatría, el cual distingue tres niveles: el inconsciente crimiátrico, el subconsciente funcional y la consciencia operativa. Esta arquitectura se inspira en la tradición freudiana de instancias psíquicas (Freud, 1923/1976), pero se redefine bajo una lógica psicoética enfocada en la génesis del daño antes de su manifestación externa.

Desde esta perspectiva:

- El inconsciente crimiátrico contiene residuos formativos no valorados desde una perspectiva ética, que pueden proceder de entornos afectivos disfuncionales, experiencias precoces adversas o lo que en esta propuesta se denomina endocrimia paídica y paidotoxía estructural. Aunque estos conceptos son constructos propios, se alinean con estudios sobre trauma infantil y su impacto en la autorregulación emocional (Schore, 2001; Perry, 2002).

- El subconsciente, entendido como zona liminar, media entre el impulso latente y la acción posible. Su papel como facilitador de la racionalización del deseo encuentra respaldo en las investigaciones sobre mecanismos implícitos de decisión moral (Haidt, 2001; Damasio, 1996).

- La consciencia operativa es el espacio donde ocurre la valoración activa de la conducta. Aquí se integran las funciones inhibitorias y deliberativas del sujeto, asociadas con el juicio ético y la intencionalidad consciente (Cima et al., 2010; Greene, 2014).

El valor del IPC no reside solo en su capacidad de medir una disposición, sino en que localiza funcionalmente dicha disposición dentro de esta estructura tripartita. Su lectura es eficaz precisamente porque no reduce la conducta antisocial a una expresión superficial, sino que la vincula con una estructura previa de activación ética interna.

En este sentido, el IPC se convierte en un instrumento diagnóstico de intersección: permite identificar cuándo el impulso pasa del nivel inconsciente al consciente sin freno, y qué parte del sistema ha fallado: si el residuo no fue inhibido, si el juicio ético fue desplazado o si la voluntad eligió actuar.

Este planteamiento se refuerza con los aportes de la neuroética, que vincula la capacidad de inhibición moral con áreas específicas del cerebro como el córtex prefrontal medial (Greene, 2014) y la psicología del desarrollo moral, que plantea que el juicio ético es una función integrada desde la infancia y puede ser vulnerada por entornos deformantes (Rest, 1986).

Valor clínico, preventivo y criminológico del IPC

El Índice de Predisposición Crimiática (IPC) no se limita a ser una fórmula teórica de la Crimiatría; constituye una herramienta funcional con aplicaciones clínicas, preventivas y criminológicas, al permitir el análisis anticipado de estructuras predisponentes al daño, antes de que este se manifieste en actos antisociales o delictivos.

Valor clínico

En el ámbito clínico-forense, el IPC ofrece una evaluación estructural de la conciencia, integrando dos coordenadas clave: la intencionalidad activa (I) y la evaluación moral (E). A través de esta lectura, se pueden abordar dimensiones como:

- El nivel de responsabilidad ética y capacidad de juicio en sujetos con trastornos de conducta.

- El estado inhibitorio del sujeto, especialmente si se encuentra aún en fase crimialítica (estado límite en el que existe lucha interna entre la voluntad inhibitoria y el impulso crimiático).

- Casos de disociación entre impulso y juicio ético, alineándose con estudios sobre el desplazamiento moral en personalidades antisociales (Cima, Tonnaer & Hauser, 2010).

La dimensión E del IPC se aproxima conceptualmente a la voluntas delinquentiae (Von Liszt, 1882/2000), es decir, al grado en que un sujeto reconoce el daño como tal y aun así decide actuar. Desde la perspectiva neuroética, se ha demostrado que esta valoración moral se vincula con áreas cerebrales como el córtex prefrontal medial y la corteza cingulada anterior (Greene et al., 2001; Blair, 2007), apoyando la idea de que la «evaluación ética» puede medirse como variable clínica.

Valor preventivo

En contextos educativos, sociales o familiares, el IPC permite la detección precoz de estructuras crimiáticas en formación, funcionando como herramienta de intervención temprana. A través de su aplicación es posible:

- Reorientar procesos de toma de decisiones en adolescentes en riesgo, desde una perspectiva de reconstrucción del juicio moral (Rest, 1986).

- Analizar la exposición a entornos formativos tóxicos, lo que se conceptualiza aquí como paidotoxía crimiática, en sintonía con investigaciones sobre el impacto de la violencia estructural en la infancia (Gilligan, 2001; Garbarino, 1999).

- Estudiar los residuos éticos no integrados como consecuencia de experiencias precoces deformantes, idea vinculada a lo que se denomina endocrimia paídica y que se apoya indirectamente en las observaciones de Perry (2002) y Schore (2001) sobre el trauma relacional temprano.

El potencial preventivo del IPC radica en que permite intervenir antes del delito, identificando no solo síntomas conductuales, sino estructuras cognitivas y éticas disfuncionales susceptibles de evolución criminógena.

Valor criminológico

Desde el plano teórico y analítico, el Índice de Predisposición Crimiática (IPC) representa un cambio de paradigma en la criminología contemporánea, al sustituir los modelos clásicos de peligrosidad —centrados en antecedentes delictivos o perfiles estáticos— por un enfoque dinámico y estructural, más próximo a los desarrollos recientes en neuroética, psicología moral y teoría de la toma de decisiones.

Esto permite:

- Clasificar sujetos en función de su nivel de activación crimiática, concepto que complementa y actualiza las tipologías de riesgo ya establecidas en la literatura especializada (Hare, 1993; Andrews & Bonta, 2010).

- Analizar factores estructurales predisponentes del daño, lo que en esta propuesta se conceptualiza como crimialia, es decir, el conjunto de condiciones estructurales —ya sean internas o contextuales— que modulan la predisposición antisocial en una trayectoria previa al acto.

Este enfoque se alinea con investigaciones que subrayan el papel de la neurocognición moral, la afectividad y los procesos de valoración ética en la toma de decisiones antisociales, y que señalan la necesidad de ir más allá de modelos explicativos puramente conductuales o sociológicos (Young & Dungan, 2012; Decety & Cowell, 2014; Greene, 2014).

No obstante, el IPC pone de manifiesto una insuficiencia crítica en los modelos criminológicos actuales, al evidenciar que el riesgo no reside exclusivamente en factores externos o visibles, sino también en estructuras internas que pueden ser evaluadas antes de la comisión del delito. En este sentido, el IPC no se limita a describir patrones, sino que propone una lectura estructural de la conciencia antisocial, donde la intencionalidad y la evaluación ética configuran un sistema predisponente al daño.

Por ello, se hace necesario avanzar hacia la formulación de nuevos indicadores clínico-criminológicos, que complementen al IPC e integren variables psicoéticas, estructurales y sociales en modelos de riesgo más amplios, anticipativos y contextualmente sensibles. Esta línea ha sido ya sugerida por corrientes que apuestan por una criminología integradora, basada en la ética del sujeto y no solo en su conducta (Ward & Maruna, 2007).

En suma, el IPC constituye un primer paso hacia una criminología estructural de la predisposición al daño, que no solo analiza el acto, sino que se orienta a comprender, identificar y eventualmente intervenir sobre las condiciones internas que lo hacen posible.

La operacionalización del IPC

El Índice de Predisposición Crimiática (IPC) no es solo una propuesta teórica, sino un modelo con vocación aplicada. Para convertirse en una herramienta válida en los contextos clínico-forenses y criminológicos, su desarrollo requiere una fundamentación metodológica rigurosa y una reflexión ética profunda sobre su uso. Este apartado expone las bases para su futura operacionalización empírica y su lugar dentro del pensamiento criminológico contemporáneo.

Medición estructural de la Intencionalidad (I) y la Evaluación Ética (E)

Aunque el IPC es un constructo original, su diseño se apoya en marcos ya consolidados como la psicología moral, la neuroética y la evaluación del juicio ético en contexto forense. Sin embargo, las definiciones específicas aquí propuestas de Intencionalidad estructurada e Inhibición o Evaluación Ética consciente requieren instrumentos propios de medición, adaptados a la lógica interna del IPC.

- Para la variable I (Intencionalidad):

Se propone adaptar herramientas como entrevistas clínicas semi-estructuradas (Gudjonsson, 2003), análisis situacional del contexto (Structured Professional Judgment, SPJ), escalas de juicio de voluntariedad o técnicas proyectivas. Se buscarían indicadores como la anticipación, la deliberación, la planificación o el desplazamiento de responsabilidad, todos ellos vinculados a la estructuración consciente del acto dañino. - Para la variable E (Evaluación Ética):

La evaluación ética no se entiende aquí como una abstracción filosófica, sino como una capacidad funcional de inhibición moral, relacionada con el juicio del daño y la comprensión de su impacto. Se pueden utilizar dilemas morales simulados, evaluación de distorsiones cognitivas, escalas de empatía y razonamiento moral (Haidt, 2001; Gibbs, 2010). También podrían adaptarse protocolos experimentales de razonamiento ético, especialmente en población clínica o forense. - Propuesta inicial:

El desarrollo de escalas estructuradas propias del IPC —cualitativas y cuantitativas— requerirá estudios piloto que integren: - Evaluación clínica y entrevistas forenses

- Estudios de caso longitudinales

- Herramientas de neuroimagen funcional (cuando sea éticamente viable)

- Instrumentos validados de la literatura en neurociencia moral y control ejecutivo

Del modelo de riesgo al modelo de predisposición estructural

Una de las principales aportaciones del IPC es su distanciamiento de los modelos clásicos de predicción delictiva, como el modelo RNR (Risk-Need-Responsivity) de Andrews y Bonta (2010), o los modelos actuariales como el VRAG, LSI-R o HCR-20. Estos se centran en variables conductuales externas y antecedentes delictivos para calcular la probabilidad de reincidencia.

El IPC, en cambio, no evalúa el pasado, sino la estructura psicoética que hace posible el daño, incluso cuando aún no se ha manifestado. Su objeto de análisis es la predisposición estructurada, no la mera probabilidad estadística.

Frente a perfiles observables como los de las evaluaciones psicopáticas (Hare, 1993), el IPC ofrece una lectura dinámica y estructural del sujeto, permitiendo intervenir de forma preventiva y comprender estados precriminales. Esto redefine los conceptos de peligrosidad, imputabilidad y vulnerabilidad criminógena desde una perspectiva estructural interna.

Implicaciones éticas del diagnóstico anticipatorio

El hecho de que el IPC actúe sobre estados internos preconductuales abre un debate bioético ineludible. Las evaluaciones anticipatorias del daño implican riesgos significativos:

- Estigmatización, especialmente en menores o sujetos vulnerables.

- Reducción del sujeto a una función predictiva, desdibujando su capacidad de transformación.

- Instrumentalización jurídica del IPC, si se malinterpreta como indicador de peligrosidad penal futura.

Por ello, el IPC no debe utilizarse como herramienta de punibilidad, sino como instrumento preventivo y orientado al acompañamiento clínico, educativo o psicosocial. Su aplicación debe guiarse por protocolos éticos rigurosos que aseguren:

- Proporcionalidad en la intervención

- Confidencialidad y consentimiento informado

- Fines terapéuticos y de ayuda, no de control punitivo

Estas preocupaciones ya fueron formuladas por autores como Ward y Maruna (2007), al advertir que cualquier modelo de intervención temprana debe fundamentarse en una visión ética, comprensiva y humanizadora del sujeto.

Horizonte interdisciplinar y validación futura

El IPC requiere una convergencia de disciplinas aún poco habitual en criminología. Su validación empírica no puede llevarse a cabo desde una sola perspectiva, sino que exige equipos multidisciplinares formados por:

- Psicólogos clínicos y forenses

- Criminólogos, juristas y expertos en derecho penal

- Especialistas en neurociencia y neuroética

- Educadores y profesionales de la intervención comunitaria

Entre los pasos metodológicos futuros pueden contemplarse:

- Elaboración de escalas estructuradas propias del IPC

- Estudios de fiabilidad interevaluador y validez de constructo

- Investigaciones de campo con población clínica, escolar y penitenciaria

- Validación del modelo IPC en entornos socioculturales diversos

Este enfoque se alinea con las investigaciones que vinculan neurocognición moral, afectividad y toma de decisiones antisociales como factores criminógenos previos al acto (Young & Dungan, 2012; Decety & Cowell, 2014). El IPC, en este marco, representa una herramienta teórica y aplicada que puede contribuir al desarrollo de una futura Criminología de la Conducta Antisocial centrada en el estudio del daño antes de su cristalización delictiva.

Fundamento Teórico Del IPC

El Índice de Predisposición Crimiática (IPC) surge como respuesta a una laguna en los modelos actuales de evaluación criminológica: la ausencia de herramientas que detecten, valoren y clasifiquen la estructura interna de la predisposición al daño, antes de que se manifieste como conducta observable o delictiva. Este índice no pretende sustituir al diagnóstico penal, clínico o conductual tradicional, sino complementarlo con un enfoque estructural, funcional y ético, centrado en los núcleos precriminógenos de la persona.

Diferenciación con el diagnóstico penal, psiquiátrico o conductual

El IPC se propone como una herramienta estructural, centrada en la predisposición al daño antes de su manifestación externa. Para comprender su alcance, resulta imprescindible compararlo con tres grandes modelos diagnósticos predominantes en el ámbito jurídico y clínico: el penal, el psiquiátrico y el conductual. Cada uno de ellos responde a lógicas distintas, pero todos comparten una limitación esencial: operan sobre la manifestación del daño, no sobre su génesis estructural. El IPC introduce un cambio de paradigma al centrarse en los componentes internos predisponentes que configuran la posibilidad del daño, incluso en ausencia de conducta observable.

Distancia con el diagnóstico penal: del hecho consumado al núcleo precriminal

El diagnóstico penal se rige por los principios de legalidad, tipicidad y responsabilidad. Su tarea es determinar si una conducta ya ocurrida se ajusta o no a una figura delictiva recogida en el Código Penal, y si el sujeto era responsable penalmente en el momento de los hechos.

Este modelo se basa en un enfoque retrospectivo y reactivo, que no busca comprender el porqué estructural del daño, sino atribuir responsabilidad a posteriori en función de pruebas, dolo o imprudencia. En este marco, las categorías como «peligrosidad» o «predisposición» no tienen valor jurídico autónomo, salvo en medidas excepcionales.

El IPC, en cambio, no evalúa hechos consumados ni responsabilidad jurídica, sino la estructura subjetiva que hace posible o no la decisión de dañar, antes de que se cometa el acto.

- Como se propone en este trabajo, la predisposición estructural no es punible, pero sí prevenible.

Esto permite actuar desde un enfoque preventivo y clínico, sin caer en la lógica retributiva del sistema penal. A diferencia de la dogmática penal, el IPC se mueve en el terreno de lo pre-delictivo, no sancionador, sin vulnerar el principio de presunción de inocencia ni atribuir culpabilidad anticipada.

Diferencia con el diagnóstico psiquiátrico: del trastorno al desajuste ético-estructural

El diagnóstico psiquiátrico, sustentado en manuales como el DSM-5 o la CIE-11, parte de una lectura nosológica de la conducta. El comportamiento anómalo se explica por la presencia de un trastorno mental, identificado mediante criterios clínicos y sintomatología observable.

En este marco, el sujeto dañino es, ante todo, un paciente que padece una disfunción neuropsicológica o psicopatológica. Aunque algunos trastornos incluyen aspectos antisociales (como el trastorno de personalidad antisocial o el trastorno límite), el diagnóstico no busca comprender la estructura ética de la voluntad, sino la presencia de desviaciones clínicas categorizables.

El IPC se distancia radicalmente de esta visión. No se apoya en categorías clínicas ni interpreta la predisposición al daño como síntoma de enfermedad, sino como estructura de disfunción psicoética, que puede estar presente incluso en sujetos sin diagnóstico clínico alguno.

- Como apunta Haidt (2001), gran parte del juicio moral es intuitivo y no siempre responde a disfunciones clínicas, sino a estructuras valorativas consolidadas.

Así, el IPC puede aplicarse a sujetos sin patologías mentales, pero con una estructura interna deteriorada o disociada, capaz de facilitar decisiones dañinas en contextos propicios. Su foco no es la sintomatología, sino la cartografía interna de la voluntad y la inhibición ética.

El Crimión: unidad estructural mínima del daño psicoético

Para dar cuenta del carácter gradual y medible de la crimia, se propone el concepto de crimión, entendido como la unidad estructural mínima de daño psicoético no tipificado. El crimión no es una sustancia ni una entidad metafísica, sino una representación conceptual de la carga volitiva desinhibida que da lugar al acto crimiático. Actúa como marcador interno de ruptura con el orden ético, y su acumulación o reiteración forma la base del daño estructural que precede al delito.

Este concepto cumple dos funciones:

- Epistémica: permite definir de manera operativa lo que hasta ahora se ha denominado “daño invisible” o “fractura ética difusa”.

- Diagnóstica: ofrece una base para la medición funcional mediante herramientas como el IPC, donde los vectores volitivos (I y E) pueden interpretarse como manifestaciones cuantificables de crimión activo o latente.

Para representar esta carga, se ha propuesto simbólicamente el signo Ϙ (koppa moderno) como símbolo oficial del crimión, diferenciándolo del κ (kappa), que puede utilizarse como notación funcional o coeficiente dentro de modelos analíticos.

En trabajos posteriores, este concepto podrá desarrollarse como base para nuevos índices (como el ICϘ o Índice de Carga Crimiónica), pero su introducción aquí permite reconocer que la crimia no solo es un acto, sino también un proceso de carga estructural progresiva.

Relación entre carga crimiónica y predisposición crimiátrica

El crimión, como unidad mínima del daño psicoético, permite inferir la existencia de una carga crimiónica acumulada que antecede a la manifestación observable del comportamiento crimiátrico. Esta carga, aunque no siempre se traduce en acción inmediata, modula el grado de predisposición crimiátrica (IPC) al incidir sobre los factores volitivos evaluables: la intencionalidad (I) y la evaluación ética (E).

Cada crimión puede ser entendido como una microfractura ética que, al acumularse, incrementa el potencial de activación de la voluntad de delinquir (VD). Así, la carga crimiónica no es solo un residuo del pensamiento o de la pulsión, sino un precursor funcional de la desinhibición que estructura la predisposición criminógena.

La relación entre crimión e IPC podría modelarse mediante un sistema de integración ponderada, donde el número, intensidad y latencia de crimiones actúan como factores amplificadores de los coeficientes del IPC. En futuros desarrollos, estos podrían ser incorporados en una ecuación multidimensional de predicción de riesgo estructural.

Indicadores proyectivos de acumulación crimiónica

Aunque el crimión no se detecta de forma directa como una entidad observable, existen indicadores proyectivos que pueden inferir su presencia, activación o acumulación en la conciencia estructural del sujeto. Estos indicadores pueden clasificarse en:

- Lingüísticos: uso reiterado de expresiones cargadas de hostilidad ética, racionalizaciones del daño, o autojustificaciones sistemáticas.

- Comportamentales encubiertos: pequeños actos no tipificados pero lesivos del orden psicoético (engaños, omisiones conscientes, transgresiones simbólicas).

- Axiométricos: disonancias entre el sistema de valores declarado y el sistema de valores operativo detectado en la práctica.

- Neuropsicológicos proyectivos: respuestas latentes ante estímulos simulados, ítems negativos encubiertos y tests de coherencia volitiva.

Estos indicadores permiten construir escalas de detección indirecta de la carga crimiónica, que podrían emplearse tanto en evaluaciones clínicas como en investigaciones criminológicas de perfilación estructural.

Modelos analíticos de integración del crimión al IPC

La incorporación del crimión (Ϙ) como unidad estructural mínima del daño psicoético permite construir modelos de análisis más finos en la evaluación de la predisposición crimiátrica (IPC). Su valor radica en que aporta una unidad funcional de cuantificación, útil para detectar fases previas al desarrollo de una voluntad delincuencial activa (VD).

Desde un punto de vista funcional, proponemos el concepto de Índice de Carga Crimiónica (ICϘ) como acumulación ponderada de crimiones latentes o activos. Esta carga puede influir en los vectores del IPC (Intencionalidad I y Evaluación ética E), de manera que:

IPC=(I×ρ1)+(E×ρ2)

donde los coeficientes ρ1 y ρ2 pueden ser modulados por el valor de ICϘ, es decir:

ρi=f(ICϘ)

Así, el crimión actuaría como vector de intensificación volitiva, modulando la activación de la predisposición. Cuanto mayor es la carga crimiónica, mayor es la probabilidad de que los impulsos latentes se conviertan en actos potenciales.

Este modelo permite:

- Anticipar riesgos estructurales antes de que se manifieste una conducta antisocial observable.

- Detectar focos de daño crimiátrico silente, especialmente en sujetos con inhibiciones conductuales altas pero con alta carga volitiva latente.

- Diferenciar perfiles de daño ético-conductual, estableciendo una tipología entre sujetos anacrimiónicos, infracrimiónicos y supracrimiónicos.

La introducción del crimión no solo refuerza la base diagnóstica de la crimiatría, sino que abre una vía a la crimiometría estructural como disciplina cuantitativa emergente.

Distinción respecto a modelos conductuales: del riesgo observable a la disposición latente

Los modelos conductuales de predicción del delito —como el VRAG (Violence Risk Appraisal Guide), el LSI-R (Level of Service Inventory – Revised) o el HCR-20— se centran en variables observables y cuantificables: antecedentes delictivos, impulsividad, entorno social, diagnósticos clínicos, etc.

Su objetivo es calcular la probabilidad de reincidencia o violencia, construyendo perfiles estadísticos de riesgo a partir de bases empíricas. Son herramientas útiles para la gestión penitenciaria o decisiones judiciales, pero limitadas cuando se trata de sujetos sin historial delictivo, pero con predisposición estructural.

- Como estamos proponiendo en este trabajo, el IPC no mide probabilidad, mide posibilidad estructural.

El IPC rechaza el reduccionismo conductual. Considera que no toda predisposición es visible en la conducta previa, y que muchos daños surgen sin antecedentes ni perfiles típicos. En este sentido, se aproxima a las propuestas de Ward y Maruna (2007), que abogan por comprender el “mapa interno del sujeto” más allá de las cifras de riesgo.

Mientras los modelos conductuales trabajan sobre la repetición del daño, el IPC se enfoca en su gestación interna, incluso cuando el daño aún no se ha manifestado.

- Conclusión del epígrafe

El IPC representa una tercera vía entre el derecho penal, la psiquiatría forense y los modelos conductuales. No sanciona, no patologiza y no predice. Evalúa, comprende y estructura.

Su objetivo no es etiquetar, sino identificar núcleos estructurales que requieren intervención preventiva, pedagógica o clínica, abriendo así nuevas posibilidades para una Criminología de la Conducta Antisocial centrada en el sujeto como potencial agente de transformación ética.

2.2. Concepto de predisposición estructural al daño

La predisposición estructural al daño no debe confundirse con impulsos pasajeros ni con tendencias observables desde el exterior. Se trata de una disposición latente, de base interna, cuyas raíces están ancladas en la estructura psicoética del sujeto. A diferencia de los indicadores circunstanciales o comportamentales, esta predisposición actúa como un campo de posibilidad criminógena, es decir, como el espacio en el que el daño es pensable, deseable o justificable, incluso aunque no se haya manifestado aún.

- Definición operativa (postulado original)

“La predisposición estructural al daño es la configuración interna —intencional y evaluativa— que, en determinadas condiciones, puede traducirse en acción antisocial, sin requerir para su existencia la consumación del acto.”

Doble núcleo constitutivo: voluntad y conciencia

Esta configuración está formada por dos ejes constitutivos, definidos ya en el modelo IPC, pero que aquí se interpretan como estructuras de potencialidad ética y ejecutiva:

- Eje volitivo (I): no se limita a la mera intención de actuar, sino que engloba la capacidad de formular internamente un curso de acción posible, con sus consecuencias. Incluye dimensiones como anticipación simbólica del daño, sentido instrumental del acto, y disponibilidad psicológica.

- Eje inhibitorio (E): constituye el conjunto de frenos éticos y afectivos que, ante una opción dañina, activan mecanismos de contención o cuestionamiento. Este freno no siempre es consciente ni racional, pero actúa como fuerza contraria a la ejecución de la crimia.

Estructura dinámica y no lineal

La predisposición estructural no es un rasgo fijo. Puede intensificarse, modularse o incluso desactivarse en función de factores como:

- La plasticidad neuroemocional del sujeto.

- El proceso reflexivo interno.

- La calidad de las experiencias morales vividas (afiliación, reparación, trauma, injusticia, etc.).

En ese sentido, el sujeto con alta predisposición estructural no es necesariamente un criminal en potencia, sino un sujeto con arquitectura psicoética debilitada, propenso a justificar el daño en determinadas circunstancias.

Internalización del entorno como clave diferenciadora

Lo decisivo no es tanto el entorno externo en sí, sino cómo ha sido interiorizado y simbolizado. Dos sujetos con iguales condiciones sociales pueden tener niveles de predisposición crimiática radicalmente distintos en función de:

- La forma en que el conflicto ha sido percibido (percepción de injusticia o legitimación de la violencia).

- El tipo de narrativas éticas o morales integradas (aprendizajes, modelos, discursos dominantes).

- La forma de metabolizar la frustración, el dolor o la exclusión.

La predisposición estructural no responde, por tanto, al paradigma determinista del entorno, sino a un modelo de metabolización ética, donde lo biográfico, lo simbólico y lo evaluativo convergen en una posibilidad latente de dañar.

Relación del IPC con conceptos estructurales de la Criminología de la Conducta Antisocial

El Índice de Predisposición Crimiática (IPC) no puede entenderse como una herramienta aislada, sino como parte de un entramado teórico más amplio dentro de la Criminología de la Conducta Antisocial (CCA). Este marco conceptual propone una serie de nociones que permiten contextualizar el origen, desarrollo y consolidación del daño antes de su manifestación delictiva o psicopatológica. Entre ellas destacan la Crimialia, la Paidogenia, la Endocrimia y la Crimiatosis, cada una de las cuales aporta una dimensión específica al proceso de estructuración antisocial.

Crimialia y Paidogenia: bases del sustrato estructural

- Crimialia designa el conjunto de condiciones estructurales que configuran el campo de posibilidad del daño. No se trata de una causalidad directa, sino de un entramado de disposiciones latentes que, sin haber cristalizado aún en conducta antisocial, condicionan el horizonte de lo posible. En este sentido, el IPC se sitúa en la frontera entre lo estructurado y lo emergente: mide la Crimialia en estado activo pero no consumado, lo que lo convierte en una herramienta diagnóstica sobre el umbral estructural del daño.

- Paidogenia, por su parte, alude al proceso formativo de la subjetividad en relación con el daño. A diferencia de modelos centrados exclusivamente en los factores de riesgo sociales, la Paidogenia plantea una lectura estructural de la influencia formativa, incorporando elementos simbólicos, narrativos, afectivos y morales que configuran al sujeto en su relación con la transgresión. El IPC permite evaluar en qué medida la Paidogenia ha generado una disposición crimiática internalizada, transformando el entorno formativo en estructura predisponente.

Endocrimia y Crimiatosis: progresión interna del daño

- Endocrimia es el proceso endógeno, silencioso y acumulativo mediante el cual un sujeto va consolidando, desde su interioridad, una disposición estructural hacia el daño. No necesariamente responde a estímulos externos inmediatos, sino a procesos internos de simbolización, racionalización o disociación. El IPC, en tanto que herramienta orientada a detectar configuraciones intencionales y evaluativas estructuradas, actúa como detector temprano de Endocrimia en fases medias o avanzadas. Su función aquí es preventiva: captar la consolidación interna antes de que se manifieste en acto.

- Crimiatosis, finalmente, representa la fase de cronificación de la predisposición crimiática. Cuando las estructuras dañinas ya no son latentes sino dominantes, el sujeto presenta una forma estable de organización psicoética proclive al daño. El IPC, aplicado longitudinalmente, podría identificar indicadores de progresión hacia la Crimiatosis, permitiendo una intervención diferenciada y ajustada al grado de estructuración del daño.

En este sentido, investigaciones en neuroética y psicología moral han documentado zonas grises entre predisposición y acto, donde las decisiones intuitivas, las respuestas afectivas y la debilitación del juicio moral revelan una arquitectura ética comprometida (Young y Dungan, 2012; Decety y Cowell, 2014). El IPC busca operar precisamente en ese territorio intermedio, antes del acto, antes del síntoma, antes de la transgresión manifiesta.

Intencionalidad estructurada y su distinción respecto al dolo penal

Uno de los elementos clave del Índice de Predisposición Crimiática (IPC) es la variable I, entendida como intencionalidad estructurada. Este componente no debe confundirse con el concepto de dolo en derecho penal, aunque ambos comparten una raíz común: la dirección consciente de una conducta hacia un fin que puede resultar dañino.

En el ámbito jurídico, el dolo se refiere a la voluntad deliberada de cometer un hecho típico, antijurídico y culpable. Implica, por tanto, conocimiento y voluntad del acto prohibido, constituyendo uno de los pilares de la imputabilidad penal (Mir Puig, 2016). Esta concepción se orienta siempre a hechos ya consumados o tentados, operando dentro del marco de la responsabilidad retrospectiva.

Por el contrario, la intencionalidad estructurada del IPC no se refiere a un acto consumado ni a la voluntad de delinquir, sino a la configuración interna del sujeto que hace posible, aunque no necesaria, la emergencia de una conducta dañina. Se trata de una disposición deliberativa que ha adquirido forma psicoética —a menudo en procesos de endocrimia— y que puede orientarse potencialmente hacia el daño, aunque dicho daño no se haya producido.

Esta intencionalidad puede permanecer latente o activarse ante determinados estímulos del entorno, especialmente cuando se da una interacción con contextos de paidotoxía crimiática, es decir, estructuras formativas nocivas que no solo no inhiben el daño, sino que lo refuerzan. Así, se manifiesta una bidireccionalidad estructural: el entorno configura predisposición, y la predisposición condiciona la forma de responder al entorno.

- Ejemplo ilustrativo: un sujeto puede presentar una alta intencionalidad estructurada hacia la manipulación —por un desarrollo moral atípico consolidado en la infancia— sin que esto desemboque necesariamente en una estafa o engaño, si las circunstancias no lo permiten o si hay una intervención educativa o clínica a tiempo.

Desde la perspectiva crimiátrica, esta distinción es fundamental. El IPC no busca identificar culpables ni predecir delitos, sino reconocer configuraciones internas que pueden ser objeto de intervención preventiva. En este modelo, la intencionalidad estructurada es una variable diagnóstica-clínica, no un criterio jurídico de reprochabilidad. Su finalidad no es sancionar, sino comprender y transformar, en especial en sujetos jóvenes, en contextos de vulnerabilidad moral, o en procesos formativos donde el juicio ético aún no se ha consolidado.

No toda estructura intencional dispuesta al daño implica culpabilidad penal, ni toda ausencia de acción exime de una estructura predisponente con valor clínico o preventivo. Por ello, aunque el término «intencionalidad» puede evocar debates jurídicos, su uso en el IPC debe leerse en clave estructural, funcional y preventiva.

Este enfoque, más próximo a la epistemología clínica que a la dogmática penal, permite mantener la dignidad y transformabilidad del sujeto, evitando el riesgo de convertir al IPC en una herramienta de estigmatización jurídica. A largo plazo, podría abrir vías de diálogo con disciplinas como la filosofía del derecho o la neurojurisprudencia, siempre que se mantenga la premisa ética fundamental: no se castiga la predisposición, se comprende y se transforma.

Cuadro Comparativo: Dolo Penal vs. Intencionalidad Estructurada (IPC)

| Categoría | Dolo Penal | Intencionalidad Estructurada (IPC) |

| Ámbito disciplinar | Derecho penal | Crimiatría / Criminología de la Conducta Antisocial |

| Naturaleza | Jurídico-normativa | Psicoética-clínica |

| Objeto de análisis | Acto consumado o tentativa | Estructura interna predisponente |

| Temporalidad | Posterior al acto (a posteriori) | Anterior al acto (a priori / predisposición) |

| Condición para su existencia | Acción típica, antijurídica y culpable | Existencia de una estructura deliberativa orientada potencialmente al daño |

| Intencionalidad | Voluntad de realizar un acto prohibido | Dirección interna hacia un tipo de daño o manipulación, aún no exteriorizada |

| Relación con la responsabilidad | Determina la imputabilidad penal | No implica imputación, sino valoración preventiva e intervención posible |

| Evaluación de la voluntad | Voluntad de realizar el acto sabiendo que es ilícito | Configuración de deseos, objetivos o fines que podrían legitimar o banalizar el daño |

| Instrumentos de análisis | Normas jurídicas, dogmática penal, pruebas forenses | Entrevistas clínicas, pruebas psicométricas, análisis ético-moral, observación contextual |

| Finalidad | Determinar culpabilidad y establecer pena | Diagnosticar predisposición, orientar prevención e intervención |

| Ejemplo típico | Sujeto que comete una estafa con conocimiento y voluntad del acto | Sujeto con estructura moral permisiva hacia el engaño, pero que aún no ha actuado |

| Riesgo de abuso si se confunden | Punitivismo anticipado o criminalización de la predisposición | Invisibilización de estructuras dañinas si no se diagnostican a tiempo |

Nota aclaratoria: Este cuadro busca diferenciar, no oponer, ambos enfoques. El derecho penal se ocupa de la responsabilidad legal; el IPC se inscribe en un modelo diagnóstico-preventivo no punitivo, donde el foco está en la estructura predisponente y no en el acto consumado. Ambos pueden dialogar, pero desde lógicas epistémicas distintas.

COMPONENTES DEL IPC

La “I” de Intencionalidad: Evaluación de la voluntad estructurada de daño

Definición conceptual

En el contexto del Índice de Predisposición Crimiátrica (IPC), la intencionalidad no se reduce al mero acto consciente de decidir dañar, como ocurre en los esquemas jurídicos clásicos, ni a impulsos episódicos propios de ciertas explicaciones conductuales. Por el contrario, el concepto se articula como una estructura deliberativa interna que preexiste a la conducta observable y que configura la orientación volitiva del sujeto hacia el daño como una posibilidad estructuralmente asumida.

- Definición operativa:

La intencionalidad es el grado de estructuración interna y persistente de la voluntad orientada a fines cuya consecución puede implicar daño a otros, con o sin conciencia plena de su ilicitud moral o jurídica.

Esta definición introduce tres ejes fundamentales:

- Estructuración interna: la intención no se entiende como impulso fugaz, sino como forma de organización estable del querer, con grados de complejidad cognitiva, afectiva y motivacional.

- Orientación teleológica: toda intención evaluada por el IPC implica dirección hacia un fin, aunque el daño sea medio, consecuencia o incluso placer secundario.

- Ambigüedad moral: la conciencia del daño no es condición necesaria para que exista intencionalidad estructurada. El sujeto puede justificar, desplazar o incluso ignorar deliberadamente el contenido dañino de sus fines.

Esta concepción de intencionalidad se distancia de la perspectiva penal tradicional (donde la intención se asocia al dolo), así como de la psiquiátrica (donde puede confundirse con impulsividad), y propone un análisis estructural de la voluntad como fenómeno clínico-ético, anclado en la predisposición.

- Así, un sujeto con una alta “I” en el IPC puede no haber cometido ningún delito, pero poseer una estructura intencional consolidada hacia el daño. Esta estructura, en condiciones ambientales o psicoemocionales determinadas (por ejemplo, activadores paidotóxicos o situaciones de vulnerabilidad ética), podría devenir acto.

Esta forma de entender la intencionalidad se alinea con trabajos que reconocen configuraciones volitivas previas al acto y su potencial predictivo desde la perspectiva neuroética y de la psicología moral (Haidt, 2001; Decety & Cowell, 2014).

Principio del formulario

Final del formulario

Preguntas guía para la identificación operativa de la intencionalidad

La detección de una intencionalidad estructurada en el marco del IPC requiere una aproximación evaluativa cualitativa, guiada por una serie de interrogantes diagnósticos, no como meras preguntas cerradas, sino como vectores interpretativos orientados a desentrañar la arquitectura volitiva del sujeto. Estas preguntas no constituyen un instrumento psicométrico en sí mismas, pero actúan como núcleo generativo para el diseño de escalas, entrevistas estructuradas o análisis narrativos, sirviendo como punto de partida para la evaluación profesional.

Dirección volitiva y consciencia de medios

- ¿Existe una voluntad sostenida de obtener un resultado determinado, sabiendo que para ello puede ser necesario infringir daño?

- ¿El sujeto reconoce el daño como un medio justificado o lo niega/justifica incluso ante su evidencia?

- ¿Se da una disociación entre el objetivo declarado y los efectos previstos o asumidos?

Estas preguntas exploran si el daño es parte consciente, aceptada o instrumental del proceso intencional, permitiendo discriminar entre intencionalidad directa (el daño es fin) e intencionalidad derivada (el daño es medio o colateral).

Persistencia del patrón intencional

- ¿Se detectan esquemas mentales o afectivos que legitimen el daño como solución válida?

- ¿El sujeto presenta discursos o racionalizaciones que normalicen el sufrimiento ajeno?

- ¿Se evidencia una constancia interna en la estructura de la voluntad que trasciende actos puntuales?

Este bloque examina la repetitividad cognitiva o la existencia de una narrativa justificativa que haya sido incorporada como habitualidad volitiva, más allá de impulsos aislados.

Capacidad de inhibición o desplazamiento

- ¿El sujeto muestra capacidad de inhibición ética frente a la posibilidad de dañar?

- ¿En qué medida actúa por automatismo sin reelaboración moral?

- ¿Se observan desplazamientos, negaciones o externalizaciones de la responsabilidad volitiva?

Aquí se vincula la “I” con la “E” del IPC, explorando si la intencionalidad está frenada, distorsionada o desplazada, lo cual puede matizar su configuración.

Estas preguntas no buscan reemplazar a una batería de evaluación psicométrica, sino guiar al evaluador en la construcción interpretativa del perfil intencional. En la práctica clínica, criminológica o educativa, pueden articularse como base para entrevistas, análisis de contenido, observaciones longitudinales o autoinformes reflexivos.

- Así, el IPC no busca etiquetar al sujeto, sino comprender el nivel de estructuración deliberativa hacia el daño, con el fin de intervenir antes de la cristalización conductual o del estigma judicial.

Subtipos de Intencionalidad (Tipología funcional de la “I”)

En el marco del IPC, la intencionalidad no se aborda como una variable binaria (presente/ausente), sino como un continuo funcional que refleja diferentes modos de estructuración volitiva hacia el daño. A continuación se describen los principales subtipos diagnósticos de la “I”, entendidos como modalidades operativas de predisposición, cada una de las cuales ofrece pistas fundamentales para la valoración preventiva e interpretativa del sujeto:

Intención acrimiática inhibida

Definición: La voluntad de dañar puede aparecer en la imaginación, en deseos ocasionales o en impulsos esporádicos, pero está sistemáticamente bloqueada por una evaluación ética funcional.

Características:

- Se mantiene una estructura volitiva latente pero no activa.

- La conciencia moral (componente “E”) actúa como freno interno.

- No hay actos, ni siquiera preparatorios, derivados de esa voluntad.

Ejemplo clínico-funcional: Sujeto que ha experimentado pensamientos violentos hacia una figura cercana, pero los reprime sistemáticamente por razones éticas o empáticas, sin que lleguen a traducirse en conducta.

Valor diagnóstico: Este subtipo indica una estructura preservada y puede ser indicativo de buena pronosticabilidad y bajo índice de riesgo estructural, aunque requiere seguimiento si la fantasía es persistente.

Intención débil con automatismo (Crimialia condicionante)

Definición: Existe voluntad hacia el daño, pero sin plena agencia ni intencionalidad consolidada. La acción es fruto de condicionamientos estructurales o ambientales internalizados.

Características:

- Predomina una intencionalidad pasiva, poco elaborada.

- Suele asociarse con entornos paidotóxicos o experiencias traumáticas.

- El sujeto actúa de forma reactiva, por imitación, habituación o automatismo.

Ejemplo clínico-funcional: Adolescente que repite patrones violentos vistos en su entorno familiar, sin detenerse a deliberar ni justificar su conducta.

Valor diagnóstico: Este subtipo requiere una lectura ambiental y educativa profunda; su transformación es posible si se modifica el contexto y se trabaja la conciencia de agencia.

Intención desviada con consciencia funcional

Definición: El sujeto posee una voluntad estructurada de dañar, que no niega, pero que racionaliza éticamente mediante marcos justificativos distorsionados.

Características:

- Intencionalidad activa, con conocimiento del daño.

- Evaluación ética presente, pero reinterpretada o subordinada a valores alternativos (ideología, justicia personal, venganza).

- Puede haber orgullo o sentido de legitimidad.

Ejemplo clínico-funcional: Persona que agrede a otra como represalia, justificando su acción por un sentimiento de “equilibrio moral” o “castigo justo”.

Valor diagnóstico: Este subtipo representa una estructura crimiática activa, con alto riesgo de cristalización conductual si no se interviene en la estructura de justificación moral.

Intención perversa con desplazamiento ético

Definición: La voluntad de dañar está completamente interiorizada y aceptada como fin o fuente de satisfacción, y la evaluación ética está ausente, negada o invertida.

Características:

- El daño no es medio sino fin (goce, dominio, destrucción).

- Se observa una disociación total con la noción de mal.

- El sujeto puede experimentar placer o poder al infringir sufrimiento.

Ejemplo clínico-funcional: Individuo que obtiene placer emocional o simbólico al manipular o destruir a otros, y que niega la existencia de conflicto ético.

Valor diagnóstico: Este subtipo representa una configuración avanzada, asociada frecuentemente con estados de crimiatosis o endocrimia cristalizada. Requiere abordajes especializados y vigilancia de riesgo.

Consideración transversal:

Cada uno de estos subtipos debe entenderse no como categorías estancas, sino como estados funcionales dinámicos en un proceso estructural. La progresión o regresión de un subtipo a otro depende de factores contextuales, psicoéticos y biográficos. El IPC, aplicado de forma longitudinal, puede ayudar a detectar estas transiciones y guiar intervenciones preventivas.

Herramientas para la Evaluación de la Intencionalidad (“I”)

La evaluación de la Intencionalidad estructurada en el marco del IPC exige una aproximación multimodal, ya que no puede reducirse a indicadores conductuales externos ni a autorreportes conscientes. Se trata de identificar configuraciones deliberativas internas orientadas al daño, que a menudo no se manifiestan abiertamente pero sí dejan trazas en el discurso, en las decisiones y en la biografía cognitivo-emocional del sujeto.

A continuación, se describen los principales instrumentos propuestos para su evaluación:

Entrevista clínica estructurada

Objetivo: identificar la presencia de fines intencionales relacionados con el daño, la forma en que el sujeto los justifica, y si existen mecanismos de inhibición moral o desplazamiento ético.

Características:

- Indaga sobre motivaciones, valores funcionales y narrativa de la agencia.

- No busca el “reconocimiento del daño” como en el ámbito judicial, sino la arquitectura interna del deseo de dañar.

- Incluye preguntas indirectas, proyecciones, dilemas éticos simulados y análisis de respuestas ambivalentes.

Fundamento: se apoya en enfoques de psicología moral (Kohlberg, Haidt), teoría de la agencia (Bandura), y entrevistas motivacionales aplicadas en criminología clínica.

Análisis del entorno formativo (Paidogenia y Paidotoxía)

Objetivo: comprender cómo el entorno estructuró o deformó los criterios de evaluación moral del sujeto.

Características:

- Se identifican modelos significativos en la infancia/adolescencia y sus respuestas frente al daño (legitimación, castigo, indiferencia).

- Se analizan dinámicas de vinculación: estilos parentales, experiencias tempranas de poder, control, trauma o indiferencia.

- Se distingue entre paidogenia normoformativa (formación empática, inhibidora) y paidotoxía crimiátrica (formación que banaliza o instrumentaliza el daño).

Fundamento: articulación con teorías del desarrollo moral y criminogénesis ambiental.

Observación de patrones discursivos y proyectivos

Objetivo: detectar manifestaciones indirectas de la intencionalidad dañina en el lenguaje y en la producción simbólica.

Características:

- Se analizan narrativas de vida, relatos espontáneos, dibujos, metáforas, o elecciones simbólicas en tests proyectivos.

- El lenguaje revela formas de racionalización, justificación o desplazamiento del daño.

- En sujetos con alta disociación o alexitimia, los indicadores lingüísticos pueden ser más fiables que el discurso consciente.

Fundamento: apoyado en análisis del discurso forense, grafopsicología proyectiva, y teorías de la comunicación ética.

Estudio de la crimiogenia adquirida

Objetivo: identificar si el sujeto ha internalizado repertorios conductuales que refuercen la predisposición al daño, incluso sin cometerlo aún.

Características:

- Se exploran trayectorias de aprendizaje social: consumo de violencia, refuerzo de prácticas nocivas, pertenencia a contextos disfuncionales.

- Se analiza la existencia de scripts conductuales repetidos donde el daño es medio o fin.

Fundamento: derivado de teorías del aprendizaje social (Bandura), reforzamiento moral negativo, y principios de la endocrimia.

Consideración metodológica adicional:

Estos instrumentos no deben ser aplicados de forma aislada. La evaluación efectiva de la “I” se basa en una triangulación diagnóstica, combinando entrevista, análisis contextual y observación indirecta. De este modo se evita el sesgo del autorreporte y se obtienen indicios más fiables de la predisposición volitiva estructurada.

La “E” de Evaluación Ética

Definición conceptual

La Evaluación Ética en el marco del IPC no alude únicamente a la existencia de juicios morales declarativos (es decir, lo que el sujeto afirma considerar bueno o malo), sino a la capacidad estructural y operativa del juicio ético como función inhibidora del daño. Esta capacidad no depende del miedo a la sanción ni de la mera adquisición de normas sociales, sino de un proceso interno autónomo que articula:

- La reconstrucción valorativa del acto (capacidad de analizar las implicaciones morales de la acción),

- La percepción del otro como sujeto de dignidad y derechos, y

- La autolimitación volitiva frente al daño, incluso si este es posible o ventajoso para el sujeto.

Se define como:

“la competencia funcional del sujeto para discriminar éticamente el daño y frenar su ejecución por razones morales, más allá del miedo a la sanción o del interés propio”.

Esta función evaluativa, con sus dimensiones cognitivo-afectivas, se sustenta en redes neuronales específicas del cerebro moral, como la corteza prefrontal ventromedial y la corteza cingulada anterior, implicadas en la toma de decisiones morales, la inhibición de impulsos y el reconocimiento del otro como sujeto ético (Greene et al., 2001; Blair, 2007).

- Esta competencia no debe confundirse con la empatía emocional reactiva, que puede ser fluctuante, manipulable o derivada de contagio afectivo. A diferencia de esta, la evaluación ética estructurada implica una organización interna más estable, basada en juicios morales abstractos y principios internalizados que actúan como sistema inmunológico ético: detectan, contienen o rechazan la acción dañina, aunque esta se perciba como útil o placentera.

Estados funcionales de la Evaluación Ética (visión evolutiva/estructural)

En el marco crimiátrico del IPC, la Evaluación Ética puede encontrarse en al menos tres grandes estados funcionales, que no constituyen trastornos clínicos, sino estructuras de funcionamiento moral:

- Presencia operativa funcional

El juicio moral actúa como inhibidor efectivo del daño. El sujeto puede discriminar el bien del mal, internaliza la alteridad como principio y actúa en función de ella.

Ejemplo: sujeto con capacidad deliberativa que, pese a tener impulsos hostiles, los inhibe por convicción ética genuina y persistente.

- Deterioro progresivo (anulación o desplazamiento)

La función evaluativa se debilita: el sujeto justifica el daño por emociones, ideología o costumbre; o bien no activa su conciencia moral por disociación o trauma.

Ejemplo: persona que en su entorno ha normalizado la violencia como forma de resolver conflictos y no reacciona éticamente ante el sufrimiento del otro.

- Inversión axiológica (desviación estructural)

El daño se convierte en virtud: el sujeto considera justo, necesario o incluso noble causar sufrimiento, invirtiendo los marcos valorativos.

Ejemplo: justificación sádica o ideológica de actos violentos contra “enemigos” percibidos como indignos o deshumanizados.

Subtipos de disfunción evaluativa (tipología estructural de la E disfuncional)

El IPC contempla diversos modos en los que la Evaluación Ética puede fallar estructuralmente. Estas disfunciones no son simples errores puntuales, sino estructuras estables y patogénicas del juicio moral que afectan la capacidad del sujeto para inhibir el daño. Cada una de ellas puede asociarse de forma diferencial con ciertos subtipos de I (Intencionalidad), configurando perfiles de riesgo distintos.

Evaluación desplazada

El sujeto racionaliza el daño mediante argumentos ideológicos, emocionales, culturales o utilitarios. La ética no desaparece, sino que se usa como coartada del mal: se pervierte su función inhibidora, convirtiéndola en legitimadora.

Ejemplos:

- Violencia ejercida “por amor”, “por justicia”, “por obediencia” o “por lealtad”.

- Justificación del daño en contextos de superioridad moral asumida (ej.: castigos ejemplares, exclusiones sociales «necesarias»).

Nota funcional: Esta moralidad torcida suele correlacionarse con una Intencionalidad desviada con consciencia funcional, donde el sujeto actúa con conciencia del daño, pero lo justifica desde marcos valorativos alterados.

Sugerencia neurofuncional: Esta disfunción puede vincularse con activaciones sesgadas en el córtex prefrontal ventromedial, encargado de la integración de reglas morales con experiencias emocionales, lo que favorece la autojustificación ideológica del daño.

Evaluación anulada

El juicio ético no se activa o ha sido silenciado por procesos disociativos, traumas prolongados, o una socialización anómica. El sujeto no se detiene a valorar el daño: responde en automático o desde un vacío evaluativo.

Ejemplos:

- Sujetos con historia de abuso o entornos violentos que reproducen la agresión sin deliberación moral.

- Inhibición ética por normalización de la violencia en el hogar o la comunidad (paidotoxía estructural).

Nota funcional: Este patrón suele facilitar una Intencionalidad débil con automatismo, donde la conducta antisocial no es plenamente deliberada, pero sí aprendida o reforzada sin control ético consciente.

Sugerencia neurofuncional: Podría estar asociada a disfunciones en redes de empatía y regulación afectiva, especialmente en áreas como la ínsula o la amígdala, que procesan la respuesta emocional ante el sufrimiento ajeno.

Evaluación invertida

Aquí se produce una inversión axiológica: el sujeto valora el daño como bien. Lo destructivo se vive como justo, lo cruel como virtuoso. No hay desplazamiento ni anulación, sino una reorganización perversa del juicio moral.

Ejemplos:

- Actos de sadismo legitimado o celebrado.

- Venganza idealizada, violencia ritualizada, o victimización de quien es percibido como “culpable necesario”.

Nota funcional: Esta inversión se combina peligrosamente con una Intencionalidad perversa con desplazamiento ético, donde el daño no solo es permitido, sino deseado, buscado o incluso celebrado.

Sugerencia neurofuncional: Esta estructura podría implicar alteraciones en el circuito frontolímbico, particularmente en la integración entre el juicio ético (corteza orbitofrontal) y la gratificación emocional (núcleo accumbens).

Observación final sobre configuraciones mixtas

Estos subtipos de E no se presentan de forma aislada, sino que interactúan dinámicamente con los subtipos de I desarrollados previamente. La combinación de una I débil o perversa con una E desplazada, anulada o invertida puede dar lugar a estructuras crimiátricas complejas, cuyo análisis exige especial atención en contextos forenses, clínicos o preventivos. El objetivo del IPC no es etiquetar, sino reconocer patrones estructurales latentes que puedan anticipar o explicar la predisposición al daño.

La “E” como medida del estado operativo de la consciencia

En el modelo del Índice de Predisposición Crimiátrica (IPC), la Evaluación Ética no se interpreta como una categoría moral externa o normativa, sino como un indicador funcional de la actividad consciente orientada al juicio valorativo sobre el daño. En otras palabras, se concibe como una función de la conciencia que no solo reflexiona sobre lo correcto o incorrecto, sino que interviene inhibiendo activamente la conducta dañina.

Este enfoque difiere sustancialmente de los modelos tradicionales centrados en la culpabilidad penal o en la psicopatología clínica. En el ámbito judicial, la falta de inhibición ética suele abordarse como elemento agravante de la responsabilidad (por ejemplo, en el dolo directo o eventual). En psiquiatría, la disfunción evaluativa suele asociarse a trastornos del control de impulsos, de la personalidad antisocial o psicopatía, centrando el diagnóstico en criterios empíricos como la ausencia de empatía o la conducta impulsiva.

En cambio, en la Crimiatría —como disciplina clínica estructural de la conducta antisocial—, se prioriza la función operativa de la conciencia ética como dimensión evaluable, estructuralmente configurada, y no como rasgo o consecuencia.

Tres dimensiones clave de esta función son

- Capacidad de inhibición valorativa real:

Se refiere a la habilidad del sujeto para frenar la acción dañina no por miedo, presión externa o cálculo punitivo, sino por conciencia activa del daño como disvalor ético. Esta inhibición es observable en decisiones límite, en narrativas reflexivas, y en la coherencia entre pensamiento y omisión voluntaria del daño. - Procesamiento ético autónomo:

Se evalúa si el juicio ético del sujeto opera desde una interiorización personal de principios, o si responde mecánicamente a normas externas, figuras de autoridad, ideologías o normas sociales internalizadas sin reelaboración crítica. El juicio autónomo implica la capacidad de reformular la conducta propia a partir del reconocimiento del otro como fin y no como medio (Kant, 1785/1999). - Sensibilidad a la alteridad:

No basta con el reconocimiento formal de la norma; la “E” requiere que el sujeto perciba al otro como sujeto de dignidad y derechos, cuya integridad no puede ser instrumentalizada. Esta sensibilidad puede explorarse mediante respuestas proyectivas, reacciones ante dilemas morales y narrativas biográficas (Gibbs, 2010).

Operatividad y aplicación clínica

Desde la perspectiva evaluativa, estas dimensiones permiten detectar lo que podríamos llamar estructuras de desinhibición ética funcional, las cuales no siempre son visibles en el comportamiento observable ni en las declaraciones conscientes del sujeto. Por ello, el IPC exige técnicas que indaguen en niveles profundos de configuración moral, incluyendo:

- Pruebas proyectivas estructuradas,

- Entrevistas motivacionales con exploración de marcos axiológicos,

- Análisis de la coherencia entre el relato de vida, emociones y justificaciones del daño.

En este sentido, un sujeto con alto funcionamiento social, sin antecedentes penales, pero con patrones narrativos de cosificación del otro, justificación ritual del sufrimiento o racionalización perversa del control, puede presentar una “E” disfuncional operativa que no emergería en evaluaciones convencionales.

Consideración final

La Evaluación Ética dentro del IPC no tiene un fin moralizante ni punitivo, sino epistémico y preventivo: busca determinar si el sujeto posee o no un sistema inhibidor valorativo activo y operativo, y en qué grado. Este planteamiento representa un desplazamiento del eje diagnóstico, al no juzgar ni el acto consumado ni el trastorno clínico, sino la función estructural previa a ambos.

Así, la “E” no se reduce a la presencia o ausencia de moralidad en términos abstractos, sino que permite mapear la operatividad del juicio ético estructurado como una función clínica diagnóstica esencial para la prevención del daño, diferenciándose radicalmente de las concepciones judiciales centradas en la imputabilidad, y de las clínicas centradas en el síntoma.

Estas dimensiones, junto con la intencionalidad, se integran en la fórmula del IPC para ofrecer una lectura completa de la predisposición crimiática.

La Voluntas Delinquentiae como resultante operativa del IPC

- Definición general

La Voluntas Delinquentiae (VD) no es un componente estructural del sujeto, sino la expresión operativa de una predisposición crimiátrica cuando se activa en un contexto determinado. Se trata de la voluntad ejecutiva de daño, es decir, del acto volitivo final mediante el cual el sujeto decide, consiente o activa una conducta antisocial, a partir de su configuración interna evaluada previamente mediante el Índice de Predisposición Crimiátrica (IPC).

- Relación con el IPC

La VD no es equivalente al IPC. Mientras que el IPC mide la estructura predispositiva del sujeto (interacción entre I y E), la VD representa la resultante volitiva de dicha estructura cuando se suma un factor de activación.

Podemos expresarlo de la siguiente manera:

Donde:

- VD = Voluntas Delinquentiae (activación operativa del daño)

- IPC = (I ρ1) + (E ρ2), configuración interna del sujeto

- δ = factor de oportunidad o activación (estímulo, contexto, desencadenante)

Componentes

| Componente | Naturaleza | Función |

| Intencionalidad (I) | Cognitivo-volitiva | Direccionalidad del daño |

| Evaluación Ética (E) | Inhibidora estructural | Freno moral ante el daño |

| IPC | Diagnóstico crimiátrico | Probabilidad latente de daño |

| VD | Volición criminógena | Ejecución activa del daño |

| δ | Circunstancia externa | Activador situacional |

- Niveles posibles de VD según IPC y δ

| IPC | δ | Resultado VD |

| Bajo | Bajo | Inexistente |

| Bajo | Alto | Esporádica o reactiva |

| Alto | Bajo | Inhibida por contexto |

| Alto | Alto | Activación probable |

Aplicación forense

- La VD solo puede ser inferida cuando se produce la acción o cuando el entorno genera condiciones suficientes de activación.

- No puede ser atribuida automáticamente a un IPC alto: requiere evaluación contextual.

- Es clave para discernir imputabilidad, dolo, premeditación y riesgo reincidente.

Conclusión

La Voluntas Delinquentiae es el resultado funcional de una configuración predispositiva crimiátrica (IPC) sometida a condiciones activadoras. A diferencia de otros modelos centrados en la acción consumada, el enfoque crimiátrico permite identificar este componente incluso en sujetos que aún no han delinquido, brindando herramientas clave para la prevención, intervención y evaluación forense avanzada.

Aplicación diagnóstica integrada del IPC

Fundamento de aplicación

El IPC no es únicamente un modelo teórico, sino una herramienta diagnóstica diseñada para identificar estructuras internas de predisposición al daño en sujetos que no presentan necesariamente historial delictivo ni patología psiquiátrica. Su aplicación permite evaluar configuraciones crimiátricas latentes o en fase de formación, siendo útil tanto en contextos preventivos como en análisis de riesgo forense no punitivo.

A diferencia de las pruebas proyectivas tradicionales o de los instrumentos predictivos centrados en factores de riesgo estadístico, el IPC analiza la interacción entre la intencionalidad (I) y la evaluación ética (E) como ejes estructurales del sujeto, no como indicadores circunstanciales o episódicos. Esta interacción configura un perfil de predisposición que puede ser clasificado, ponderado y contextualizado con base en criterios funcionales.

Esta herramienta se inscribe en el marco de los diagnósticos funcionales preventivos, alineándose con enfoques contemporáneos que priorizan la identificación de vulnerabilidades estructurales por encima de la mera predicción de conductas futuras (Ward & Maruna, 2007).

Estrategia diagnóstica

El proceso diagnóstico mediante el Índice de Predisposición Crimiátrica (IPC) se articula en tres fases complementarias que permiten una evaluación estructural, no conductual, de la predisposición al daño:

Fase de exploración estructural

Consiste en la realización de una entrevista clínica semiestructurada orientada a identificar patrones latentes de pensamiento volitivo y valorativo. El objetivo no es obtener confesiones ni reconstruir hechos consumados, sino explorar las justificaciones internas, las racionalizaciones del daño, las emociones asociadas a su posibilidad, y la percepción del otro como sujeto ético o instrumental. Esta fase permite inferir estructuras intencionales (I) y evaluativas (E) sin recurrir a indicadores clínicos tradicionales.

Fase de análisis funcional

Se procede al cruce analítico de los datos recogidos con el discurso observado, el análisis de la narrativa vital del sujeto y los indicios de crimiogenia adquirida. En esta fase se estudia cómo se han formado, activado o inhibido las estructuras de I y E, y cómo se expresan ante distintas situaciones hipotéticas, recordadas o proyectadas. Se aplican aquí las tipologías de subtipos de Intencionalidad y Evaluación Ética previamente descritas, permitiendo una lectura matizada de las dinámicas internas del sujeto.

Fase de formulación diagnóstica

El evaluador elabora un perfil IPC preliminar, identificando la predominancia funcional de los componentes “I” y “E”, el grado de (des)equilibrio entre ellos, y la configuración estructural predominante. Esta formulación no implica un juicio clínico ni moral, sino una lectura estructural y funcional orientada a comprender el potencial de cristalización crimiátrica. El diagnóstico resultante debe contextualizarse siempre en relación con el entorno formativo (paidogenia/paidotoxía) y los procesos de interiorización evaluativa.

Indicadores para la clasificación

Una vez definidos los componentes del IPC y su interacción operativa en la Voluntas Delinquentiae (VD), este apartado presenta un modelo visual y funcional de interpretación, útil para una primera aproximación diagnóstica. No se trata aquí de redefinir el IPC, sino de visualizar su resultado estructural mediante una clasificación matricial que permita guiar decisiones evaluativas y preventivas.

La siguiente tabla muestra cómo las combinaciones entre la Intencionalidad (I) y la Evaluación Ética (E) pueden agruparse en cuadrantes funcionales. Cada combinación representa un perfil estructural de predisposición crimiátrica, con su correspondiente nivel de riesgo estimado:

| Nivel de Intencionalidad (I) | Nivel de Evaluación Ética (E) | Resultado diagnóstico (perfil IPC) | Riesgo estimado |

| Alta | Alta | Predisposición contenida: voluntad dañina con freno ético operativo | Riesgo bajo |

| Alta | Baja/Inexistente | Predisposición activa: impulso orientado al daño sin barrera evaluativa | Riesgo elevado |

| Baja | Alta | Fantasía o conflicto inhibitorio: presencia de ideas dañinas sin voluntad estructurada | Riesgo latente |

| Baja | Baja | Configuración indiferente o acrítica: ni impulso ni freno claro, con apertura pasiva al daño | Riesgo difuso o inespecífico |

Este esquema no debe aplicarse como una etiqueta estática, sino como una guía inicial flexible, sujeta a revisión mediante:

- El análisis cualitativo del caso,

- La ponderación adaptativa de I y E (ρ₁ y ρ₂), y

- La eventual activación contextual (δ) que convierte la predisposición en Voluntas Delinquentiae (VD).

Utilidad forense y preventiva

Utilidad forense

En el ámbito forense, el IPC representa una herramienta diagnóstica de segunda generación que permite abordar con mayor precisión los casos en los que la imputabilidad o la predisposición al daño no pueden deducirse exclusivamente de los hechos consumados o de criterios psicopatológicos clásicos. Es especialmente útil en:

- Casos de sospecha sin pruebas concluyentes, donde la conducta observada sugiere riesgo, pero no hay elementos jurídicos suficientes para una intervención directa.

- Situaciones de simulación o disimulación, donde el sujeto adapta su discurso o conducta para evitar consecuencias legales, dificultando el diagnóstico mediante instrumentos tradicionales.

- Valoración de imputabilidad dudosa, en sujetos cuyo funcionamiento psíquico no encaja en categorías clínicas claras, pero que presentan una configuración crimiátrica activa o latente.

- Diseño de medidas alternativas, cuando el sistema judicial requiere información para aplicar estrategias restaurativas, terapéuticas o educativas, en lugar de meramente punitivas.

El IPC, al analizar la estructura volitiva y ética del sujeto, no busca determinar culpabilidad legal, sino ofrecer una comprensión más profunda del grado y tipo de predisposición al daño, permitiendo una mejor adaptación de las decisiones judiciales a las realidades subjetivas.

Utilidad preventiva

En el plano preventivo, el IPC se convierte en un instrumento clave para la detección precoz de vulnerabilidades estructurales antes de que se materialicen en conductas antisociales. Su aplicación en contextos no judicializados permite intervenir de forma respetuosa, proactiva y educativa, particularmente en:

- Centros escolares, donde puede ayudar a identificar patrones emergentes de desinhibición ética o intencionalidad desviada en alumnos con dificultades conductuales, emocionales o familiares, diseñando programas de intervención psicoética o pedagógica personalizada.

- Ámbitos penitenciarios, para la clasificación interna, evaluación del riesgo estructural y planificación de tratamientos diferenciales orientados a la reestructuración de la voluntad y la conciencia moral, más allá del castigo o la disciplina.

- Entornos comunitarios vulnerables, especialmente aquellos atravesados por paidotoxía crimiática, donde el IPC puede formar parte de programas de prevención primaria, con el fin de detectar la endocrimia antes de su evolución hacia la crimiatosis activa.

Consideraciones éticas

La implementación del IPC, tanto en el ámbito forense como en el preventivo, exige protocolos éticos rigurosos, que garanticen:

- La no utilización punitiva del perfil obtenido.

- La formación especializada del profesional en Criminología de la Conducta Antisocial, para interpretar correctamente las estructuras evaluadas.

- El respeto a los derechos fundamentales del evaluado, evitando estigmatizaciones o etiquetamientos que puedan generar más daño que el que se pretende evitar.

Solo desde una praxis responsable, interdisciplinar y centrada en la dignidad del sujeto, el IPC puede cumplir su función transformadora: detectar para prevenir, comprender para intervenir y estructurar para reeducar.

Ponderación de factores (ρ₁ y ρ₂)

La flexibilidad diagnóstica del IPC se ve reforzada por la posibilidad de ponderar sus componentes principales: Intencionalidad (I) y Evaluación Ética (E), mediante coeficientes de ajuste adaptativo: ρ₁ y ρ₂.

La fórmula general:

IPC = (I × ρ₁) + (E × ρ₂)

permite adaptar la lectura estructural a diferentes perfiles diagnósticos o contextos evaluativos, atendiendo a factores como edad, entorno formativo, grado de madurez psicoética o historial de crimiogenia.

Ajustes en poblaciones específicas

El IPC no es un modelo cerrado ni rígido: su fortaleza reside en la adaptabilidad diagnóstica, que permite modular los pesos relativos de sus componentes estructurales (ρ₁ para la Intencionalidad, ρ₂ para la Evaluación Ética) según el perfil psicosocial del sujeto y el contexto evaluativo. A continuación se exponen algunos escenarios donde la ponderación estándar (ρ₁ = 0.5 / ρ₂ = 0.5) puede y debe ser ajustada:

Menores de edad o adolescentes en riesgo

En sujetos en desarrollo, la capacidad de deliberación moral aún se encuentra en fase de consolidación neurocognitiva y socioafectiva. Por tanto, resulta más pertinente asignar mayor peso al componente valorativo (E), ya que este refleja con mayor precisión el nivel de internalización ética alcanzado, así como la sensibilidad a la alteridad.

- Justificación neuroética: El córtex prefrontal medial y dorsolateral, clave para la inhibición y la evaluación moral, no alcanza plena madurez hasta los 20-25 años.

- Propuesta de ponderación:

ρ₁ = 0.4 / ρ₂ = 0.6

Esto permite detectar mejor riesgos por déficit estructural de juicio moral sin sobredimensionar impulsos aún inestables.

Sujetos en entornos crimializados

En contextos estructuralmente deteriorados (familias disfuncionales, pandillas, instituciones sin control simbólico, culturas de Crimialia activa), el entorno opera como factor formativo y deformativo de la Evaluación Ética. En estos casos, la fórmula del IPC no varía numéricamente, pero la interpretación de “E” debe ser ajustada cualitativamente, considerando:

- Si el sujeto ha interiorizado códigos éticos desviados como “normales”.

- Si la paidotoxía crimiática ha erosionado los mecanismos inhibitorios.

Nota: Aquí se introduce el concepto de “E relativa” al entorno, lo que implica una lectura contextual de la valoración ética, y no solo un juicio moral abstracto.

Sujetos reincidentes o simuladores

Cuando la conducta antisocial ha sido repetida, consolidada o racionalizada, y el sujeto muestra capacidades volitivas maduras con aparente control de sus decisiones, se refuerza el peso de la Intencionalidad (I). Esta elección permite valorar el grado de decisión estructurada y su permanencia en el tiempo.

- Justificación: La reincidencia suele implicar automatismos volitivos estables y justificación consciente del daño.

- Propuesta de ponderación:

ρ₁ = 0.7 / ρ₂ = 0.3

Esto también aplica a sujetos que presentan simulación emocional o manipulación moral, donde la “E” puede estar falseada, y es la “I” la que revela con más claridad el diseño intencional del daño.

Propuesta de modelo adaptativo

El Índice de Predisposición Crimiátrica (IPC) no debe concebirse como una fórmula cerrada, sino como un modelo paramétrico dinámico, cuya eficacia reside precisamente en su capacidad de adaptarse a los distintos perfiles, contextos y propósitos de evaluación. Lejos de aspirar a una puntuación uniforme, el IPC actúa como un instrumento clínico-analítico de flexibilidad funcional, que se ajusta a las condiciones específicas del sujeto evaluado.

Los coeficientes de ponderación ρ₁ (Intencionalidad) y ρ₂ (Evaluación Ética) pueden y deben ajustarse de forma razonada en función de: