En el marco de la Criminología de la Conducta Antisocial (CCA), el concepto de sujeto criminológico emerge como una categoría central que trasciende la clásica dicotomía entre delincuente y víctima. En efecto, frente al modelo etiológico-penal que reduce al sujeto a su posición frente a la ley, la CCA introduce una lectura funcional, relacional y dinámica del papel que desempeñan los individuos dentro del proceso criminógeno (confróntese con Baratta, 1991; Christie, 1977).

Así, tanto el actor criminógeno como el sujeto damnificado son considerados en este enfoque no como meras consecuencias de un acto punible, sino como estructuras de participación en el fenómeno de la crimia, incluso cuando esta no derive en un delito tipificado. Esta perspectiva, alineada con las corrientes más críticas de la criminología contemporánea, considera que el análisis debe incluir también las formas de violencia simbólica, estructural, institucional y no tipificadas (confróntese con Galtung, 1990; Wacquant, 2009).

“La víctima y el victimario no existen como categorías fijas, sino como posiciones intercambiables dentro de una misma estructura social que produce el daño”( Christie, N. , 1977).

Contenidos

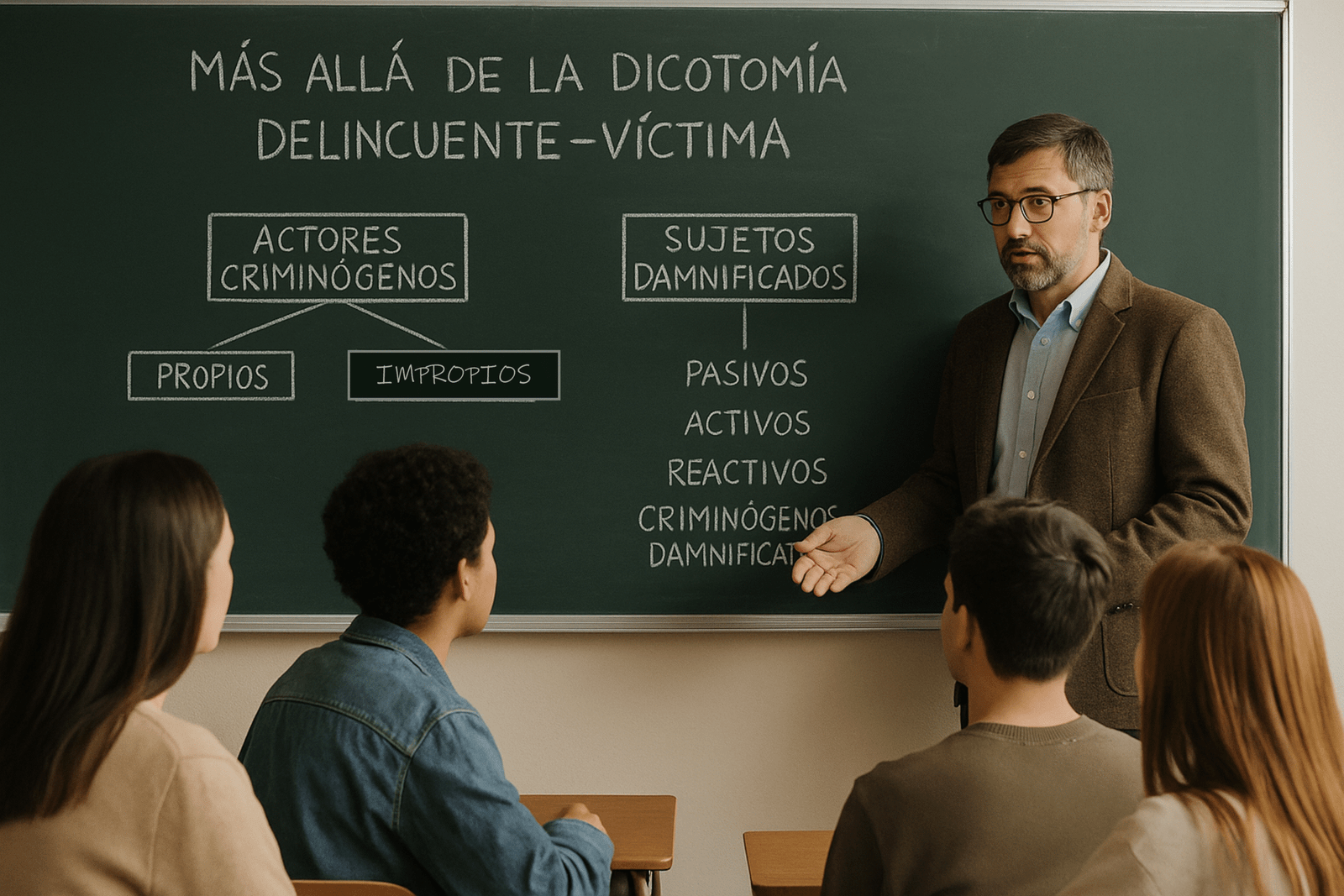

más allá de la dicotomía delincuente-víctima

Los desarrollos criminológicos de las últimas décadas han cuestionado el valor analítico de la separación tajante entre delincuente y víctima. Autores como Hillyard et al. (2004) y Foucault (1975) han señalado que el sujeto en el que se centra la atención del sistema penal no siempre coincide con quien causa el daño más profundo o estructural. La CCA recoge esta crítica y propone una tipología funcional basada no en la posición jurídica del individuo, sino en su rol real dentro de la dinámica criminógena.

En este sentido, el actor criminógeno no se define por la comisión de un acto delictivo formal, sino por su participación activa, pasiva, intencional o instrumental en la producción de daño. Del mismo modo, el sujeto damnificado puede no ser siempre inocente ni ajeno al proceso, pudiendo ser activo, provocador o incluso transformarse en actor (confróntese con Elias, 1987; Fattah, 1991).

“El análisis funcional de los roles criminológicos permite comprender mejor las trayectorias de victimización y criminalización, especialmente cuando estas se solapan o se confunden”[1].

Objetivo y límites del presente estudio

El propósito de este trabajo es establecer una tipología precisa, sistemática y operativa de los sujetos criminológicos, distinguiendo con claridad entre actores criminógenos (propios e impropios) y damnificados (en sus variantes pasiva, activa, reactiva y mixta). Este enfoque se desarrolla en el marco de la CCA, por lo que no se profundizará en la definición ni en el análisis de la crimia, la acción criminógena ni el criminocontrol, que serán tratados en volúmenes independientes del corpus teórico general.

El presente estudio se limita, por tanto, a construir una taxonomía funcional que permita analizar y clasificar a los sujetos implicados en contextos criminógenos, sean o no responsables penales, víctimas reconocidas o sujetos jurídicamente tipificables. Esta perspectiva no busca suplantar la lectura jurídica, sino complementarla con un enfoque dinámico y crítico, orientado tanto a la investigación como a la prevención y al análisis institucional.

Los Actores Criminógenos

Conceptualización del actor criminógeno

Definición funcional y rol criminogénico

El actor criminógeno, en el marco teórico de la Criminología de la Conducta Antisocial (CCA), es definido como aquel sujeto cuya conducta —mediante acción directa, instigación, colaboración, facilitación, omisión consciente o legitimación estructural— genera, favorece o perpetúa una situación criminógena, sea esta visible o latente, penalizada o no. Esta categoría se construye a partir de una perspectiva funcional y dinámica, y no exclusivamente jurídica. El criterio central no es el encaje legal del acto, sino su participación real en la cadena causal del daño o la desorganización social (Hulsman, 1986; Baratta, 1991).

Esta definición permite incorporar dentro del análisis criminológico no solo a los ejecutores materiales de un acto considerado social o legalmente nocivo, sino también a los sujetos que, desde posiciones de poder, discurso o estructura, contribuyen a la existencia, ocultamiento o reproducción del daño.

Por ejemplo, un individuo que organiza, financia o induce un acto violento, aunque no lo ejecute personalmente, asume un rol criminógeno primario o secundario según el grado de planificación, motivación y dominio del hecho. Del mismo modo, una figura pública que, mediante su discurso, legitima la violencia contra un colectivo puede ser considerada actor criminógeno impropio o simbólico, al favorecer un clima de permisividad frente al daño, aun sin incurrir formalmente en delito.

En consecuencia, la noción de actor criminógeno permite una lectura más profunda del fenómeno criminal, al evidenciar la existencia de sujetos “criminógenos sin delito”, es decir, sujetos que participan funcionalmente en la producción de daño sin haber cruzado el umbral de la penalización positiva.

“La criminología no puede limitarse a analizar lo punible, sino que debe explicar lo dañino, incluso cuando este daño no haya sido codificado”[2].

Este enfoque encuentra también apoyo en las teorías del daño social, que priorizan el análisis de las consecuencias reales sobre las personas y las comunidades frente a las meras tipificaciones legales (confróntese con Hillyard et al., 2004).

Distinción con el sujeto delincuente clásico

En el modelo jurídico-clásico, el sujeto criminológico por excelencia es el delincuente, es decir, aquel que ha infringido un tipo penal recogido en la ley. Esta figura está construida sobre los pilares del positivismo jurídico y el derecho penal liberal, que exige para su existencia la concurrencia de una conducta, una tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad.

Desde esta óptica, el análisis criminológico se centra en sujetos ya criminalizados por el sistema legal, es decir, en aquellos que han sido detectados, juzgados y condenados. Esta visión es estática, reactiva y selectiva, ya que ignora la multiplicidad de factores previos al acto punible, y descarta a los actores no formalmente sancionados.

En cambio, el actor criminógeno, según la CCA, no necesita haber cometido un delito ni ser reconocido por el sistema penal. Basta con que su conducta haya sido causal o funcional en la producción del daño, aunque ese daño no se halle tipificado. Esto permite incluir en el análisis criminológico a sujetos invisibilizados, como:

- Instigadores ideológicos (religiosos, políticos, comunicativos).

- Diseñadores de estructuras sociales excluyentes (e.g., urbanismo segregador).

- Funcionarios que actúan desde el aparato institucional sin sanción aparente.

- Agentes culturales que reproducen narrativas legitimadoras del daño (e.g., discursos de odio, humor normalizador, estigmatización mediática).

Esta distinción puede sintetizarse comparativamente:

| Delincuente clásico | Actor criminógeno (CCA) |

| Tipificado legalmente | Funcionalmente implicado |

| Sancionado judicialmente | No necesariamente castigado |

| Conducta penalmente antijurídica | Conducta causalmente criminógena |

| Enfoque individual y responsivo | Enfoque estructural, simbólico o colectivo |

| Detectado por el sistema penal | Puede permanecer oculto o legitimado |

Como subraya Christie (1977), “el conflicto y el daño social son apropiados por el Estado y convertidos en propiedad del sistema penal”, lo que margina otras formas de análisis del sufrimiento[3]. La categoría de actor criminógeno busca precisamente devolver ese análisis al ámbito social y estructural, considerando los mecanismos ocultos del poder y la violencia simbólica (Cfr. Bourdieu, 1999).

Clasificación general de los actores criminógenos

Introducción

La Criminología de la Conducta Antisocial (CCA) redefine la participación criminógena desde un criterio funcional, superando la rigidez del esquema penal clásico (autor, cómplice, encubridor) para establecer una gradación estructurada de roles criminógenos, en función de la conciencia, la intención, la posición en la cadena del daño y el nivel de implicación operativa.

Esta clasificación parte de una distinción fundamental entre:

- Actores Criminógenos Propios, que intervienen de manera directa y consciente en la acción criminógena (ya sea ideándola, ejecutándola, induciéndola, encubriéndola o conspirando en ella).

- Actores Criminógenos Secundarios, que no intervienen en el núcleo del acto, pero lo hacen posible desde funciones logísticas, técnicas o periféricas, con conocimiento suficiente de su papel.

- Actores Criminógenos Impropios, que no participan directamente, pero cuya omisión, legitimación simbólica o beneficio estructural contribuyen funcionalmente a la existencia o impunidad del daño.

Este epígrafe aborda exclusivamente a los actores criminógenos propios, detallando su subtipología funcional, sus variantes históricas y actuales, así como sus implicaciones criminológicas y valorativas.

Actores Criminógenos Primarios

Definición general

Los actores criminógenos primarios son aquellos sujetos que intervienen directa y conscientemente en la génesis, ejecución o encubrimiento del daño, ocupando posiciones funcionales clave dentro del hecho criminógeno. Se caracterizan por:

- Tener conocimiento pleno o alto del acto.

- Participar en alguna fase del proceso: concepción, ejecución, legitimación o encubrimiento.

- Poseer voluntad de daño o de sostenimiento del daño.

- Actuar de manera operativa, estratégica o estructural, ya sea con autonomía o desde el poder.

El actor primario no se define por su rol jurídico, sino por su peso funcional en la estructura del hecho, y puede ser tanto individual como colectivo.

Subtipología funcional de los actores primarios

Ideólogo criminógeno

Definición: Elabora o difunde la justificación doctrinal, simbólica o ideológica del daño. Puede no participar en la acción, pero genera el discurso que la legitima y la promueve.

Ejemplo:

- Intelectual que promueve ideas de odio racial.

- Líder espiritual que predica la destrucción del enemigo “infiel”.

“Las ideas que matan no lo hacen con las manos, sino con el lenguaje que les da permiso.”[4]

Conspirador operativo

Definición: Participa en alianzas, pactos, planes o concertaciones para la ejecución del daño, sin ser necesariamente ejecutor material. Su rol es estratégico y estructurador.

Ejemplo:

- Miembros del Sanedrín que acuerdan entregar a Jesús.

- Políticos o militares que organizan un golpe de Estado o una represión.

Distinción: El conspirador no necesita ser ideólogo, ni ejecutor, pero sí participa en la toma de decisiones y diseño funcional del hecho.

“Toda acción colectiva que daña se cocina antes en mesas donde se cruzan intereses y silencios.”[5]

Inductor o instigador operativo

Definición: Provoca, convence o presiona a otro para que cometa el daño. Su función puede ser afectiva, económica, jerárquica o ideológica.

Ejemplo:

- Pareja que incita al otro a cometer un crimen pasional.

- Superior jerárquico que induce una ejecución extrajudicial.

Planificador estratégico

Definición: Diseña el plan de acción con cálculo técnico y deliberación operativa. Establece medios, tiempos, recursos y roles.

Ejemplo:

- Narcotraficante que diseña una ruta de transporte humano.

- Cúpula criminal que organiza una operación compleja.

“El crimen no siempre es impulsivo: a veces se planifica como una arquitectura fría del poder.”[6]

Ejecutor directo

Definición: Realiza materialmente el acto dañino, sea homicidio, agresión, violación, tortura, secuestro, etc.

Ejemplo:

- Asesino, agresor físico, torturador.

Subtipos funcionales

a) Ejecutor autónomo:

- Actúa por cuenta propia, con total autonomía e intención.

- Ejemplo: el criminal pasional, el asesino serial.

b) Ejecutor por encargo:

- Recibe órdenes o paga, pero acepta voluntariamente ejecutarlas.

- Ejemplo: sicario.

c) Ejecutor institucional delegado (el verdugo):

- Actúa en nombre del poder o de una función profesional. Tiene conciencia del daño, aunque lo ejecuta como “deber”.

- Ejemplo: el verdugo oficial, el agente que dispara en un pelotón de fusilamiento.

“El verdugo no escoge la víctima, pero ejecuta con su propia mano la decisión del poder.”[7]

Encubridor activo (preconcertado)

Definición: Colabora posteriormente al hecho, sabiendo desde el inicio que formará parte del plan para garantizar la impunidad o la ocultación. No es mero encubridor legal.

Ejemplo:

- Persona que acuerda con el grupo eliminar pruebas, esconder cuerpos o destruir evidencia.

Colaborador funcional directo

Definición: Facilita materialmente y de forma consciente la ejecución del daño, sin ejecutarlo él mismo. Su rol es instrumental y necesario.

Ejemplo:

- Vigía que da aviso, quien abre la puerta, quien señala a la víctima.

Ejecutor Institucional Delegado (Verdugo Funcional): Una Tipología Criminológica

Definición

El ejecutor institucional delegado —o verdugo funcional— es un sujeto que materializa actos dañosos en el marco de una estructura de poder legitimadora, desempeñando un rol profesional, burocrático o jerárquico. A diferencia del ejecutor directo autónomo, este actor opera bajo un paraguas institucional que normaliza el daño, aunque conserve capacidad de agencia para resistirse.

Características Esenciales

- Participación material directa: Es el brazo ejecutor (ejemplo: fusilamiento, tortura «legalizada»).

- Conciencia funcional del daño: Reconoce el perjuicio, pero lo atribuye a órdenes o protocolos.

- Dependencia estructural: Su acción está vinculada a instituciones (ejército, policía, sistemas penales).

- Intencionalidad parcial: No necesariamente actúa por odio, sino por obediencia, carrera profesional o miedo a sanciones internas.

Casuística y Clasificación

La responsabilidad del verdugo funcional varía según su grado de autonomía, conciencia y coerción:

| Tipo | Subtipo | Ejecutor material | Conciencia del daño | Autonomía | Clasificación CCA |

| Verdugo activo y convencido | Ejecutor directo ideologizado | Sí | Alta | Alta | Primario – ejecutor directo |

| Verdugo profesional resignado | Ejecutor institucional delegado | Sí | Media | Media (obediencia) | Primario – subtipo funcional |

| Verdugo bajo coacción extrema | Ejecuta por miedo a represalias | Sí | Variable | Baja | Secundario forzado (caso limítrofe) |

| Verdugo mecánico inconsciente | Actúa sin reflexión (rutina/adoctrinamiento) | Sí | Muy baja | Nula | Impropio estructural (raro) |

Ejemplos

- Clásicos

- El verdugo de Estado: Oficial que ejecuta sentencias de muerte en regímenes autoritarios.

- Soldado en pelotón de fusilamiento: Cumple órdenes militares, aunque no participe en la decisión.

- Contemporáneos

- Agentes de seguridad en regímenes autoritarios: Aplican tortura o violencia «institucionalizada» contra disidentes.

- Funcionarios penitenciarios: Que implementan castigos inhumanos bajo justificaciones legales.

- Límites: ¿Cuándo se atenúa la responsabilidad?

Solo en casos excepcionales —y bajo estricta prueba— podría reclasificarse al verdugo funcional como actor secundario forzado o impropio:

- Condición necesaria: Coacción grave (amenaza real e inminente a su vida o integridad).

- Condición suficiente: Falta de alternativas viables para evadir el acto (ejemplo: deserción imposible en dictaduras).

«La responsabilidad criminógena no se disuelve en la obediencia; se transforma, pero no desaparece» (Cfr. Arendt, 1963; Bauman, 2000).

Conclusión Doctrinal

El ejecutor institucional delegado representa la banalización del mal en estructuras jerárquicas. Su análisis exige:

- Distinguir entre obediencia y complicidad activa: No todos los «funcionarios del daño» son igualmente responsables.

- Cuestionar la legitimidad de las estructuras: El daño sistémico requiere marcos de impunidad institucional (Christie, 1977).

- Integrar perspectivas criminológicas y filosóficas: Desde la banalidad del mal (Arendt) hasta la ética de la responsabilidad (Weber).

- Propuesta operativa: Incluir este subtipo en estudios de criminología crítica de las instituciones para desentrañar su rol en la reproducción de violencia estructural.

Cuadro de Actores criminógenos primarios

| Subtipo | Función | Ejemplo |

| Ideólogo criminal | Justifica el hecho mediante doctrina | Predicador extremista |

| Inductor operativo | Provoca a otro a cometer el hecho | Pareja que empuja a matar |

| Conspirador operativo | Participa en acuerdos para ejecutar el daño | Sanedrín que acuerda la condena de Jesús |

| Planificador estratégico | Diseña paso a paso el acto | Jefe de célula terrorista |

| Ejecutor directo | Realiza el hecho materialmente | Asesino, violador, torturador |

| Verdugo funcional(*) | Ejecuta el daño legitimado por una institución | Soldado en pelotón de fusilamiento |

| Encubridor activo | Oculta el crimen con conocimiento previo | Oculta cadáver, destruye pruebas |

| Colaborador funcional | Facilita físicamente la ejecución directa | Vigía, guía, quien señala a la víctima |

(*) Claves distintivas del verdugo funcional:

- Legitimación total: Actúa amparado por normas o órdenes formales (ej: leyes de regímenes autoritarios).

- Doble estatus: Es ejecutor material (como el ejecutor directo), pero su responsabilidad se diluye en la estructura.

- Caso límite: Si actúa bajo coacción extrema (ej: amenaza de muerte inminente), podría reclasificarse como secundario forzado.

Ejemplos adicionales:

- Modernos:

- Médicos en programas de eutanasia forzada(nazis o dictaduras).

- Agentes de inteligencia que aplican tortura «legalizada».

- Históricos:

- Verdugos en Inquisición: Ejecutaban sentencias judiciales.

Esta tipología ayuda a analizar críticamente la corresponsabilidad de las instituciones en crímenes sistémicos (Christie, 1977; Bauman, 2000).

Actores Criminógenos Secundarios

Definición general

Los actores criminógenos secundarios son aquellos sujetos que, sin intervenir directamente en la ejecución del hecho, hacen posible, viable o funcional su realización, ejecución o consumación, aportando medios, recursos, asistencia logística, soporte estructural o respaldo técnico, todo ello con un nivel de conocimiento suficiente respecto al daño que se va a causar.

Se caracterizan por:

- No participar en el núcleo del hecho (ni idearlo, ni ejecutarlo directamente).

- Tener un rol necesario, aunque periférico.

- Saber que su acción facilita o favorece un acto que genera daño.

- Actuar por interés, beneficio, deber o inercia estructural, pero con capacidad de elección.

Desde la CCA, se entiende que la acción de estos actores, aunque no visible en el plano penal tradicional, es funcionalmente imprescindible para la dinámica criminógena.

“Un crimen no se comete solo con una mano: hay siempre otra que prepara la escena, llena el depósito o tiende la red.”[8]

Subtipología funcional de los actores secundarios

Colaborador logístico operativo

- Definición: Proporciona recursos físicos o condiciones materiales (vehículos, espacios, rutas, herramientas) que posibilitan la comisión del acto. Sabe que su aporte será utilizado para un fin dañino.

- Ejemplo:

- Alquila una casa sabiendo que servirá para retener a una víctima.

- Presta un coche o moto para una fuga posterior al crimen.

- Cede una habitación para ocultar a un secuestrado.

“La logística del crimen es tan criminógena como su ejecución si parte de una voluntad consciente.”[9]

Facilitador técnico-estructural

Definición: Aporta elementos técnicos, documentales o institucionales que permiten el desarrollo de la acción criminógena: manipula documentos, crea identidades falsas, habilita accesos o cierra registros.

Ejemplo:

- Notario que legaliza documentos de una estafa sabiendo su origen fraudulento.

- Programador que crea una brecha digital para el acceso ilegal a sistemas.

- Profesional que simula informes para cubrir prácticas lesivas.

Proveedor especializado (con conocimiento del destino)

Definición: Entrega materiales críticos (armas, sustancias, explosivos, tecnologías), sabiendo o sospechando razonablemente el uso ilícito o violento que se hará de ellos.

Ejemplo:

- Vendedor de armas que suministra a una organización criminal.

- Farmacéutico que entrega sustancias restringidas con fines delictivos.

- Técnico que instala dispositivos de vigilancia para acosar o espiar ilegalmente.

Cobrador o receptor post-delictivo

Definición: Se beneficia directamente del fruto del delito, recibiendo bienes, dinero, favores o compensaciones, formando parte del circuito funcional del hecho, aunque no lo haya ejecutado.

Ejemplo:

- Receptor de objetos robados a cambio de ocultarlos o revenderlos.

- Gestor que blanquea dinero procedente de extorsión o narcotráfico.

- Intermediario financiero que canaliza recursos sabiendo su origen criminal.

“El crimen termina en quien cobra, no solo en quien dispara.”[10]

Operador subordinado estructural (funcionario instrumental)

Definición: Actúa desde una posición profesional, administrativa o estructural, siguiendo órdenes, pero con conocimiento suficiente del daño que posibilita o ejecuta indirectamente.

Ejemplo:

- Funcionario que tramita expedientes ilegales con pleno conocimiento.

- Empleado de seguridad que facilita una detención arbitraria.

- Administrativo que borra información clave en una investigación.

Distinción con el actor impropio: El operador subordinado actúa con más conciencia y margen de decisión, aunque se inserte en una jerarquía. Por tanto, no se lo exime de responsabilidad funcional.

Cuadro resumen: actores criminógenos secundarios

| Subtipo | Función | Ejemplo | Responsabilidad funcional |

| Colaborador logístico operativo | Aporta medios físicos | Cede vehículo o espacio para crimen | Necesaria y consciente |

| Facilitador técnico-estructural | Crea condiciones legales/documentales | Falsifica papeles, borra registros | Profesional con conocimiento |

| Proveedor especializado | Suministra elementos críticos | Armas, drogas, herramientas informáticas | Participación indirecta pero relevante |

| Cobrador post-delictivo | Se beneficia del daño | Receptor de objetos robados o dinero ilegal | Funcionalidad en la cadena económica |

| Operador subordinado estructural | Actúa dentro de instituciones | Funcionario que posibilita el daño desde su puesto | Complicidad técnico-administrativa |

Conclusión valorativa

Los actores criminógenos secundarios representan una zona operativa de altísima relevancia criminológica, pues en muchas ocasiones son invisibles penalmente, pero hacen viable lo que los primarios diseñan o ejecutan. El sistema jurídico tradicional tiende a considerarlos cómplices o colaboradores, pero la CCA los identifica como sujetos criminógenos necesarios, cuya implicación debe ser analizada desde criterios de:

- Grado de conciencia.

- Margen de elección.

- Naturaleza del aporte.

- Efecto funcional de su participación.

“Sin los operadores invisibles, muchos crímenes quedarían en meras ideas.”[11]

Actores Criminógenos Impropios

Definición general

Los actores criminógenos impropios son aquellos sujetos que, sin haber intervenido ni en la planificación, ni en la ejecución directa del hecho, contribuyen de forma indirecta, pasiva, estructural o simbólica a su realización, perpetuación o impunidad. Su participación es marginal en apariencia, pero funcional en términos criminológicos, pues forman parte del ecosistema que sostiene el daño desde la omisión, el consentimiento, la legitimación o el beneficio.

A diferencia de los actores secundarios —que actúan con función operativa externa—, los impropios lo hacen desde esferas de omisión, legitimación, silencio, encubrimiento tácito o beneficio no rechazado.

Desde el modelo de la CCA, esta categoría es clave para el análisis institucional, ético y simbólico del daño social, ya que permite visibilizar sujetos que no delinquen formalmente, pero actúan como cómplices estructurales o beneficiarios del crimen.

“La criminogénesis no sólo se compone de acciones, sino también de los silencios y de los discursos que la legitiman.”[12]

Subtipología funcional de los actores impropios

Encubridor pasivo o testigado silencioso

- Definición: Sujeto que conoce el hecho o a sus autores, pero calla, no informa, no actúa ni denuncia, posibilitando así su impunidad o continuidad.

- Características:

- No participa, pero sabe.

- No oculta activamente, pero omite actuar.

- Tiene capacidad de intervención, pero decide no hacerlo.

- Ejemplo:

- Testigo presencial de un crimen que rehúsa colaborar con la justicia.

- Vecino que sabe de maltrato o abuso y prefiere no intervenir.

- Colega de trabajo que conoce una trama corrupta y decide mirar hacia otro lado.

“La omisión deliberada es el disfraz más aceptable de la complicidad.”[13]

Beneficiario pasivo o ventajista impropio

- Definición: Sujeto que, sin haber solicitado ni participado en el hecho, se beneficia directa o indirectamente de sus consecuencias, sin manifestar rechazo ni renunciar al provecho.

- Características:

- No ejecuta, pero acepta el resultado.

- No promueve el daño, pero se beneficia de él.

- Podría renunciar al beneficio, pero no lo hace.

- Ejemplo bíblico:

- Barrabás, que es indultado en lugar de Jesús. Él no pidió el daño, pero lo acepta en silencio y no se opone a ser favorecido por la condena de otro.

- Ejemplo actual:

- Heredero de una fortuna construida sobre actividades ilícitas.

- Ciudadano que se aprovecha de una red clientelar corrupta sin denunciarla.

Colaborador estructural inconsciente

- Definición: Sujeto que colabora funcionalmente en una estructura criminógena, sin comprender del todo el rol que desempeña o las consecuencias de su acción.

- Características:

- Realiza tareas técnicas, mecánicas, administrativas.

- No tiene plena conciencia del impacto de su participación.

- Actúa dentro de un sistema que causa daño, sin cuestionarlo.

- Ejemplo:

- Funcionarios que archivan expedientes sin saber que encubren desapariciones.

- Técnicos que fabrican elementos para un sistema represivo sin saber su aplicación real.

“La ignorancia no siempre exime: a veces, sólo encubre el deseo de no saber.”[14]

Neutralizador simbólico

- Definición: Sujeto que, desde el lenguaje, el arte, los medios o la religión, minimiza, justifica, normaliza o banaliza el daño, contribuyendo a su aceptación social.

- Características:

- No ejecuta el daño, pero modifica su percepción pública.

- Desactiva la respuesta ética, penal o política ante el hecho.

- Contribuye a crear una narrativa desresponsabilizadora o culpabilizadora de la víctima.

- Ejemplo:

- Periodista que justifica la represión alegando “orden público”.

- Humorista que ridiculiza a colectivos victimizados.

- Predicador que culpa a la mujer de su propia agresión.

Cuadro tipológico de actores impropios

| Subtipo | Rol funcional | Ejemplo | Rasgo distintivo |

| Encubridor pasivo | Omite actuar o denunciar | Testigo que calla ante un crimen | Silencio funcional |

| Beneficiario impropio | Se favorece sin actuar | Barrabás, heredero de bienes corruptos | Aceptación pasiva del daño |

| Colaborador estructural inconsciente | Participa sin saber | Técnico en sistema represivo | Ignorancia operativa |

| Neutralizador simbólico | Justifica o normaliza | Periodista, influencer, comunicador político | Construcción de relato legitimador |

Valor criminológico y jurídico

Esta tipología permite ampliar el marco de análisis criminológico hacia los sujetos que actúan por omisión, pasividad o funcionalidad estructural, y que el derecho penal suele dejar fuera del proceso. Sin embargo, desde la CCA, no se puede comprender el fenómeno criminógeno sin identificar y evaluar estas figuras.

Su responsabilidad no es penal en todos los casos, pero sí es:

- Criminológica: forman parte del sistema que hace posible el daño.

- Ética: tienen margen de decisión, aunque lo oculten.

- Simbólica: contribuyen a perpetuar el daño sin ejecutarlo.

“Todo crimen necesita manos que lo ejecuten y ojos que lo vean sin parpadear.”[15]

Los Sujetos Damnificados

Conceptualización del sujeto damnificado

Definición general

El sujeto damnificado es aquel que sufre las consecuencias de una acción criminógena o de una estructura de daño, ya sea en forma de lesión física, pérdida, humillación, vulneración de derechos, exclusión simbólica o degradación estructural. En la CCA, esta figura no se limita al concepto penal de víctima, sino que se amplía para considerar:

- Su nivel de participación en el hecho (pasivo, activo, reactivo, simbólico).

- Su grado de responsabilidad ética (inexistente, compartida o derivada).

- Su vinculación con otros actores criminológicos (autor, sistema, entorno).

- La forma del daño recibido (material, simbólico, institucional, relacional).

Esta visión complejiza el esquema clásico víctima–victimario y permite tipificar múltiples formas de damnificación criminológica, más allá de lo penalmente reconocible.

“Hay damnificados que lo son sin culpa, otros que lo son por reacción, y otros que lo son también por su participación.”[16]

Subtipología de los sujetos damnificados

Para una comprensión funcional y dinámica, la CCA propone una clasificación tipológica de los damnificados, según el grado de agencia, el tipo de respuesta y la naturaleza del daño recibido.

Damnificado pasivo

Definición: Sujeto que sufre el daño sin haber participado ni haber tenido oportunidad de evitarlo o responder. Es víctima pura desde el punto de vista ético, jurídico y criminológico.

- Características:

- No ha contribuido a generar el hecho.

- No ha reaccionado ni provocado.

- No ha sido parte de ninguna estructura criminógena.

- Ejemplo:

- Niño víctima de abuso o maltrato.

- Anciano agredido en la calle.

- Persona atacada al azar en un atentado.

Damnificado activo

Definición: Sujeto que, aunque finalmente sufre un daño, participó de forma provocadora o generadora del conflicto, sin que eso justifique ni legal ni éticamente el acto recibido.

- Características:

- Puede haber provocado verbal o físicamente al agresor.

- Actúa con imprudencia o agresividad previa.

- El daño que sufre es superior a su acción, pero no es enteramente inocente.

- Ejemplo:

- Persona que provoca reiteradamente a otra hasta desencadenar una agresión.

- Agente del orden que abusa de poder y luego es agredido por reacción.

“No toda víctima es inocente; pero eso no convierte en justo el daño que recibe.”[17]

Damnificado reactivo

Definición: Sujeto que responde ante una agresión previa y acaba dañado como consecuencia, ya sea en defensa propia, por intervención o por represalia.

Características:

- La damnificación es consecuencia de su reacción ante el daño ajeno.

- Puede actuar por defensa, solidaridad o respuesta emocional.

- No siempre tiene intención de escalar el conflicto.

Ejemplo:

- Persona que interviene para evitar una agresión y termina herida.

- Individuo que se defiende de un ladrón y recibe una puñalada.

- Padre que responde ante el abuso de su hijo y termina en prisión.

Damnificado reactivo criminógeno

Definición: Sujeto que, como consecuencia de una agresión previa, responde de forma excesiva, desproporcionada o ilegal, generando un nuevo daño y convirtiéndose en actor criminógeno.

Características:

- Sufre un daño inicial.

- Responde con un acto lesivo, motivado por reacción emocional, venganza o justicia por mano propia.

- Se convierte en actor criminógeno, pero sigue siendo damnificado del hecho inicial.

Ejemplo:

- Víctima de violación que asesina al agresor.

- Persona extorsionada que decide matar a su chantajista.

- Explotado que incendia la fábrica donde fue maltratado.

“La reacción al daño no siempre repara: a veces multiplica el dolor.”[18]

Damnificado criminógeno (actor-damnificado)

Definición: Sujeto que sufre las consecuencias de su propia acción criminógena, convirtiéndose a la vez en víctima y actor del daño. El hecho lo daña, pero también lo ha provocado.

Características:

- Es actor de su propia damnificación.

- Puede tratarse de casos de autolesión, suicidio inducido, reincidencia destructiva o descontrol emocional.

Ejemplo:

- Ladrón que muere al ser reducido por un ciudadano.

- Sujeto que inicia una pelea y recibe una paliza mortal.

- Persona que provoca su caída en una estructura delictiva de la que no puede salir.

Nota: Esta figura debe tratarse con especial sensibilidad ética, pues no busca culpabilizar al damnificado, sino entender la circularidad de su posición en la estructura del daño.

Cuadro tipológico de sujetos damnificados

| Subtipo | Rol funcional | Ejemplo | Condición ética |

| Damnificado pasivo | Recibe el daño sin participación | Niño maltratado, víctima de atentado | Inocente total |

| Damnificado activo | Provoca en parte el conflicto | Agresor verbal que es golpeado | Parcialmente responsable |

| Damnificado reactivo | Se defiende o reacciona y es dañado | Interviniente que sufre lesiones | Éticamente complejo |

| Damnificado reactivo criminógeno | Responde con un nuevo acto lesivo | Venganza, justicia por mano propia | Damnificado y actor a la vez |

| Damnificado criminógeno | Se daña a sí mismo por su conducta | Suicida criminal, autolesión, reincidencia | Actor y víctima del mismo proceso |

Conclusión teórica

La figura del sujeto damnificado, tal como la propone la CCA, no es una categoría cerrada ni moralmente uniforme. El análisis de su rol en el proceso criminógeno permite:

- Comprender la complejidad del daño más allá de su forma jurídica.

- Reconocer la participación activa, pasiva o reactiva de los damnificados.

- Incorporar dimensiones éticas, simbólicas y estructurales al análisis criminológico.

“La víctima es algo más que la que sufre: es también la que vive, responde, cae, se levanta o reproduce el daño que ha recibido.”[19]

[1] Fattah, E. A. (1991). Understanding Criminal Victimization. Scarborough, Ontario: Prentice Hall.

[2] Hillyard, P., Pantazis, C., Tombs, S., & Gordon, D. (2004). Beyond Criminology: Taking Harm Seriously. Pluto Press.

[3] Christie, N. (1977). Conflicts as Property.

[4] Baratta, A. (1991). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo XXI.

[5] Garland, D. (2001). The Culture of Control. University of Chicago Press.

[6] Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar. Siglo XXI.

[7] Arendt, H. (1963). Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen.

[8] Bauman, Z. (2000). Modernidad y Holocausto. Sequitur.

[9] Reigosa, M. (2011). Responsabilidad indirecta y estructuras de impunidad. Crítica Jurídica.

[10] Sutherland, E. (1949). White Collar Crime. Dryden Press.

[11] Giner, S. (1998). Ética y sociedad. Ariel.

[12] Cfr. Garland, D. (2001). The Culture of Control. University of Chicago Press.

[13] Cfr. Cohen, S. (2001). States of Denial: Knowing About Atrocities and Suffering. Polity Press.

[14] Cfr. Arendt, H. (1963). Eichmann en Jerusalén. Lumen.

[15] Giner, S. (1998). Ética y sociedad. Ariel.

[16] Cfr. Elias, N. (1987). Los alemanes. El largo camino hacia el Holocausto. Fondo de Cultura Económica.

[17] Christie, N. (1977). Conflicts as Property. The British Journal of Criminology.

[18] Bauman, Z. (2000). Modernidad y ambivalencia. Fondo de Cultura Económica.

[19] Baratta, A. (1991). Criminología crítica y crítica del derecho penal. Siglo XXI.